鏡開きの日が関西や関東など地域によって違うのはなぜ?

お正月というお題目で今でもしっかりと残っている風習の話題になると、鏡餅や初日の出や除夜の鐘などが出てきますが、鏡開きというワードも出ています。

しかし、この鏡開きが地域によって日にちが違うのはなぜか?お酒の鏡開きとはどう違うのか、いつまで飾るのか、何らかのマナーは存在するのかといった疑問点もあるでしょう。

そこで、今回はこの鏡開きの由来や意味をチェックしいつ行うのかも調べて参りましょう。

鏡開きの日にちが関西や関東などの地域で違う理由は?

鏡開きは、毎年1月11日に行います。しかし、地域によっては別の日に行う場合も。

ここでは、なぜ地域によって日付が違うのか、そもそも鏡開きとは何かについて解説していきます。

日本の新年を彩る伝統行事「鏡開き」は、地域によって異なる日付で行われることが一つの大きな特徴です。

この風習の背後には、日本の長い歴史と地域ごとの文化が色濃く反映されています。

以下に、鏡開きの日付が地域によって異なる理由をさらに詳しく解説します。

鏡開きの日付が地域によって異なる歴史的背景

松の内とは

まず、「松の内」という概念を理解することが重要です。

松の内とは、新年を祝う期間を指し、この期間中は神様が家庭に滞在しているとされ、鏡餅をはじめとする新年の飾りを取り除くことは避けられてきました。

この松の内が終わる日に鏡開きを行い、神様を送り出す儀式を執り行います。

地域による松の内の違い

江戸時代までの全国的な慣習では、松の内は1月15日までとされていました。

しかし、徳川家光の命日が4月20日であったため、その日を避ける意味合いも込めて、松の内を1月7日までに変更し、それに伴い鏡開きの日も1月11日に新たに定められました。

徳川家光の影響

徳川家光は江戸時代の将軍であり、彼の命日を忌避する風潮があったため、それまでの鏡開きの日である1月15日や20日を避けるようになりました。

これが、特に関東地方で1月11日に鏡開きを行う風習が定着するきっかけとなりました。

明暦の大火との関連

一方で、明暦の大火という大災害が松の内の期間を変更する要因となったという説もあります。

この大火は新年早々に発生し、江戸の町を大きく焼き尽くしました。

そのため、火災予防の観点から、燃えやすい新年の飾りを早めに片付ける必要があったとされ、松の内を1月7日までに短縮したと考えられています。

地域ごとの独自性

京都をはじめとする一部地域では、三が日が終わるとすぐに鏡開きを行う習慣があります。

これは、その地域独自の歴史や文化が影響していると考えられます。

また、関西地方では松の内を1月15日までとし、それに合わせて鏡開きを行う地域が多いです。

これは、徳川家光の影響が関東に比べて薄かったため、伝統的な日付が残りやすかったとも解釈できます。

現代における鏡開きの意義

現代においても、鏡開きは新年の神様への感謝を表し、家族の健康や幸福を願う大切な行事として受け継がれています。

地域によって異なる日付で行われることは、日本の多様な文化と地域性を反映しており、それぞれの地域で新年の祝福を分かち合うことで、地域社会の絆を深める役割を果たしています。

このように、鏡開きの日付が地域によって異なる理由には、歴史的な出来事や文化的な背景が深く関わっており、それぞれの地域で大切にされている伝統が今に伝えられているのです。

| 地域 | 鏡開きの日付 | 理由・背景 |

|---|---|---|

| 北海道・東北・関東・九州 | 1月11日 | 松の内が1月7日までとされ、その後に鏡開きを行う。 |

| 関西 | 1月15日または1月20日 | 松の内が1月15日までとされ、その後に鏡開きを行う。 |

| 京都と近隣の一部地域 | 1月4日 | 三が日が終わった後すぐに鏡開きを行う。 |

鏡開きの意味や由来

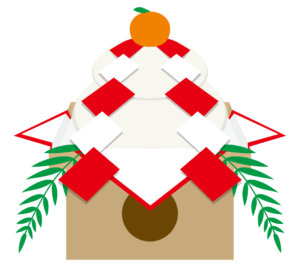

鏡開きで用いられる鏡餅は、元々三種の神器の一つである八咫鏡の形をとっていることから鏡餅と言われております。

そのため、鏡餅にも神聖な力が宿っていると考えられており歳神様のよりしろとして扱っているのです。

この依り代である鏡餅をお正月期間が終わった後に食べると、神様の力を一部授かることができるので体に良いとされてきました。

この鏡餅由来の鏡開きの考え方が最初に浸透したのは江戸時代の武士と言われており、お供えしたお餅を1月20日に食べることを「刃柄(はつか)を祝う」と考えて取り入れられていたのです。

ただし、刃物で餅を切るという行為は節にとって最大の屈辱である切腹に通じると考えられたので、「切る」とか「割る」という言葉をさけて開くを使ったと考えられています。

また、この当時の鏡餅はやたらと堅かったので堅い鏡餅を食べることが「歯固め」に通じると考えられ、歯を丈夫にして健康になると言われていました。

この考え方が庶民にも浸透したのがルーツなのです。

鏡開きのマナーは?

鏡餅を刃物で切るのは切腹に通じるので、基本的にはNGと言われています。

これは今でもしっかりと残っている考え方であり、鏡餅を食べるときはハンマーで叩いて割っているのです。

それ以外にも「神様の魂が宿った物を刃物で切るのは失礼だから」という説もあるのですが、それなら木槌で砕くのもなかなかに失礼な気がすると思ってしまうのでなんとも言えないです。

とりあえず刃物を使わなければOKとしておきましょう。

しかし、今では本格的な鏡餅ではなく市販されている小さなお餅が中に入っているタイプの鏡餅が主流となっているので、割っている人は少ないと思われます。

鏡開きの上手なやり方

ちょっと本格的に鏡開きを行いたいという方は、餅の状態を割れやすい状態にしておく必要があります。

基本的には鏡餅を下げるときに感謝の気M地を込めて丁寧に拭く必要があるのですが、水分が多いととてつもなく割りにくいので苦戦します。

鏡餅のようにずっと飾る物はとてつもなく乾燥して堅くなっていることが多いので、苦戦することは少ないのですが、むしろ堅すぎる状態になってしまった場合は少しずつひびを入れてから最後に勢いよく割ると良いでしょう。

水気が多すぎる場合は割ることを諦めて半日ぐらい鏡餅を水につけた後にラップに包んでレンジで温め、その後はものすごく柔らかくなっているので手でちぎってください。

樽酒の鏡開きの由来は?

お酒の方の鏡開きも、お酒の蓋が平らな形から「鏡」に見えたとのことで鏡開きと言われております。

ただし、ここでも割るとか切るという言葉は縁起が悪いとして開くという表現をしていると考えられています。

お酒の鏡開きは戦国時代の武士達が気持ちを高ぶらせるために取り入れていた風習で、振舞酒として用いられていたと言われているのです。

また、丸い形から「円満」や「末広がり」といった意味をもっているため、現在でも新たなスタートや節目の行事として受け継がれているのです。

お酒もお餅と同様に原料はお米のため、とても神聖な飲み物とされています。

そのため、健康や幸福を祈願し樽を開いた後は、参列者でお酒を酌み交わしますますの成熟を願うのです。

お餅の鏡開きと樽酒の鏡開きは、どちらも新たなスタート時や区切りのときに無病息災を祈願するという同じ意味合いがあります。

まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

今回はお餅の鏡割りについて詳しく解説しました。

鏡割りは今ではしっかりと実行している人も少なくなっている風習ですが、このようにかなりの歴史がある風習なのです。

歳神様のお話と絡めるとお正月とも非常に関係の深いイベントが鏡割りとなっていますので、2020年は取り入れてみてはいかがでしょうか。

コメント