七五三のお祝い金の相場は?お祝い金を贈るときのマナーは?

かわいいお孫さんや、甥、姪が、健やかに成長したことをお祝いする七五三。

そんなお孫さんや甥、姪、あるいはご近所の方に、七五三のお祝い金をあげよう、と思っている方も多かと思います。

七五三は、基本的に内輪のお祝いなので、お祝いを贈るのは身内、またはごく親しい方だけとなります。

いったい、いくらお祝いをあげたらいいのかと悩むのもこの時期です。

そこで、七五三のお祝いの相場・金額、さらには、お祝いを贈る時期とその贈り方についてまとめました。

七五三のお祝い金の相場は?【立場別】

祖父母など近親者の人から七五三の祝い金を贈ります。

最近では、晴れ着の購入代や写真撮影費などをお祝い金として現金で贈ることも多くなっているようです。

七五三のお祝い金の相場は、立場別では以下のとおりです。

祖父母から孫に七五三のお祝いを贈る場合

七五三のお祝いは、日本の伝統的な成長の節目を祝う行事です。

この日は、3歳、5歳、7歳の子どもたちが新しい段階への一歩を踏み出すことを家族や親戚が祝福します。

特に、祖父母にとっては、孫の成長を見守る大切な瞬間ですね。

そんな心温まる日に、祖父母から孫へ愛情を込めたお祝いを贈ることは、とても素敵な伝統です。

では、どのようにしてその愛情を形にするか、少し考えてみましょう。

参拝後のお食事会を予定している場合

まず、一番シンプルな形式で、近所の神社への参拝後に家族でお食事をする場合です。

この時、祖父母から孫へのお祝い金は、一般的には10,000円が相場とされています。

この金額は、お参りの際のお供え物や、食事会の費用に充てられることが多いです。

心からの祝福を込めて、以下のようなメッセージカードを添えるのも素敵ですね。

七五三のお祝いとして、このお金を贈ります。

今日の日が、君のこれからの人生にとって、明るく素晴らしい一日となりますように。

愛を込めて、おじいちゃん・おばあちゃんより

プロの写真撮影を計画している場合

次に、もし家族がプロの写真スタジオでの撮影を計画している場合は、そのコストは高くなる傾向にあります。

そんな時は、15,000円以上のお祝い金を贈ることで、孫の両親の負担を軽減し、喜ばれることでしょう。

このような場合には、以下のようなメッセージが心に響くかもしれません。

七五三の記念に、特別な写真撮影をする日が来ましたね。

このお祝い金が、君の輝く瞬間を捉える助けとなれば幸いです。

いつまでも健やかに成長してね。

おじいちゃん・おばあちゃんより

大規模なパーティを計画している場合

さらに、子ども夫婦が大規模なパーティを計画している場合は、その準備や実施には相応の費用がかかります。

親戚や友人からも多くのお祝いが集まることを考慮し、20,000円以上のお祝い金を贈ることが適切かもしれません。

この場合は、以下のようなメッセージを添えると、孫への深い愛情が伝わるでしょう。

七五三の節目に、心からのお祝いを贈ります。

このお祝い金が、今日のパーティの素敵な思い出作りに役立つことを願っています。

これからも元気で明るい君でいてね。

おじいちゃん・おばあちゃんより

孫へのお祝い金の相場は、家族の計画や規模によって変わることがありますが、何よりも大切なのは、祖父母の温かい心からの祝福です。

この伝統を通じて、家族の絆がより一層深まることを願っています。

叔父・叔母などの親類から姪や甥にお祝いを贈る場合

家族の絆を深める素敵な機会である七五三。この特別な日には、叔父や叔母も心を込めたお祝いを贈りたいものです。

愛らしい姪っ子や甥っ子が晴れの舞台に立つ姿を見ると、つい気持ちも弾んでしまいますよね。

しかし、お祝いを選ぶ際にはいくつかの心得を忘れずに。

まず、お祝い金の額についてですが、一般的には5,000円から10,000円が相場とされています。

この範囲内であれば、お互いに気持ちよく祝福の気持ちを表現できるでしょう。

もちろん、お子様の好みや趣味を反映したプレゼントも、喜ばれること間違いなしです。

独身で経済的に余裕がある場合、愛情いっぱいにもっと豪華な贈り物をと考えがちですが、ここはぐっと抑えめに。

なぜなら、贈る金額が実の両親や祖父母のそれを上回ってしまうと、無意識のうちに家族間のバランスを崩してしまう恐れがあるからです。

また、お祝い金を贈る際には、贈った金額を記録しておくことが大切です。

なぜなら、将来的にはその金額が「お返し」として戻ってくることが期待されるから。

例えば、あなたが結婚し、お子様を授かった際には、兄弟姉妹からも同じ額のお祝いを受けることになります。

その時、相手に過大な負担を強いないよう、適切な金額を選ぶことがマナーとされています。

さて、お祝いの方法ですが、祖父母とのバランスを考慮して、相場に合わせた金額を包むのが無難です。

そして、もし心から何かをもっと贈りたいと思うなら、お金とは別に子ども本人に直接プレゼントを贈るのがおすすめです。

これなら、お子様も直接あなたの愛情を感じることができますし、金額のバランスを気にすることなく、心からのお祝いを表現できますね。

最後に、プレゼント選びの一例をご紹介しましょう。

お子様の年齢や性別、興味に合わせて、教育的な玩具や本、趣味に合わせたアイテムなど、個性を大切にした贈り物を選ぶと喜ばれます。

お子様の笑顔が見られるのは、私たちにとっても何よりの喜びですから。

| 年齢 | おすすめのプレゼント |

|---|---|

| 3歳 | 絵本、ぬいぐるみ、パズル |

| 5歳 | 自転車、学習ゲーム、工作キット |

| 7歳 | 電子ピアノ、科学実験セット、スポーツ用品 |

この表を参考に、お子様の成長に合わせた贈り物を選んでみてはいかがでしょうか。

大切なのは、お祝いの心からです。お子様の成長と共に、家族の絆も深まることを願っています。

親しい友人・知人の子供にお祝いを贈る場合

親しい方のお子様が一生に一度の「七五三」を迎えられた際には、心温まるお祝いを贈りたいものですね。

この特別な日には、血縁関係にない私たちからのささやかながら心のこもったプレゼントが、お子様にとってもご家族にとっても、きっと忘れがたい思い出となるでしょう。

プレゼント選びのポイント

- 図書カード: お子様の読書への興味を育む素敵な贈り物です。将来の夢や知識の扉を開く一助となります。

- 文房具ギフト: 学びの道具として、また創造力を刺激するアイテムとして、お子様の成長を支える実用的な贈り物です。

- 衣類: お子様の好みやサイズが分かっている場合は、おしゃれな衣類も喜ばれます。成長が早いお子様には、少し大きめを選ぶのがコツです。

メッセージの添え方

- 手紙: 手書きのメッセージは温もりが伝わります。お子様の成長を祝福する言葉を込めて。

- メール: 忙しい日常の中でも、心を込めたメールは素早く感謝の気持ちを伝えることができます。

- 電話: 直接の声は温かみがあり、お子様やご家族との絆を深めることができます。

お祝い金の相場

お祝い金を贈る際には、相場を参考にしつつ、ご自身の経済状況とのバランスを考えて決めるのが良いでしょう。

以下の表は一般的な相場を示していますが、あくまで目安としてください。

| お祝いを贈る方 | 金額相場 |

|---|---|

| 祖父母から孫へ | 10,000円〜30,000円 |

| 叔父・叔母から姪・甥へ | 5,000円〜10,000円 |

| 親しい友人・知人の子供へ | 3,000円〜5,000円 |

「七五三」という節目は、お子様の健やかな成長を祝う大切な日です。

金銭的な価値だけでなく、心からの祝福の気持ちを込めたプレゼントやメッセージを贈ることで、お子様の記憶に残る素敵な一日を演出してあげましょう。

七五三のお祝いを渡すタイミングは?

七五三のお祝いは、一般的には11月の初旬から、特に11月15日までの間に行われることが多いです。

この時期は、秋の深まりと共に、子どもたちの健やかな成長を願う気持ちが高まる瞬間。

11月15日は「七五三の日」として知られていますが、実はこれは最も理想的な日ではなく、お祝いをする「期間」と捉えるのが一般的です。

お祝いの渡し方

お子さんやご家族に会う予定がある場合、その時がお祝いを渡す最良の機会。

直接手渡しできることには、心からの祝福と温もりが込められています。

しかし、遠方に住んでいるなど、直接会うことが難しい場合もありますよね。

そんな時は、現金書留で送る方法もあります。遠くても、心はいつもお子さんのそばに。

心を込めたメッセージ

お祝いを送る際には、一言メッセージや手紙を添えることで、より心のこもった贈り物に。

相手への配慮と、お子さんへの愛情が伝わります。

何より大切なのは…

七五三のお祝いで最も大切なのは、お子さんの成長を心からお祝いする気持ち。

形式にとらわれず、その気持ちが伝わることが何よりです。

七五三のお祝いを贈るときのマナー

お祝いをする気持ちが第一とはいえ、あまりにもマナーを外したプレゼントはお互い気まずいものになってしまいます。

お祝いの気持ちと贈り物を届けるときは、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?

以下で基本的なマナーを確認しておきましょう。

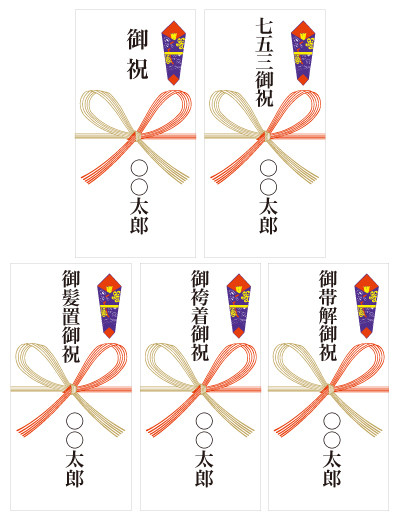

ご祝儀袋の選び方

七五三のお祝い金を包むご祝儀袋は「熨斗付きの紅白蝶結び」の水引が付いたものを選びましょう。

蝶結びの水引は結んだりほどいたりすることができることから、何度あってもうれしいお祝い事の場合に使用されます。

ご祝儀袋の表書き

表書きの上段には、以下のように書きます。

5歳のお祝いには 「御袴着御祝」「祝 御袴着」「賀御袴着」(おんはかまぎをがす)

7歳のお祝いには 「御帯解御祝」「祝 御帯解」「賀御帯解」(おんおびときをがす)

その他年齢に関係なく「祝七五三」または「七五三御祝」や「七五三おめでとう」「御祝」などと書きます。

下段には贈り主のフルネームを書きます。

夫婦で贈る場合は連名でもOKです。

書く道具はサインペンやボールペンではなく、毛筆で書くことがマナーですが、濃い墨の筆ペンでも構いません。

七五三のお祝い金は新札で

七五三は「以前から準備していたお祝い」なので、お祝い金には新札を使いましょう。

お札は全ての向きを揃えて、左側が封筒の下になるように入れます。

封筒から出したときに、肖像画の顔がすぐ見える方向です。

お祝い金は、忌み数(いみかず)は避けるのがマナー

『忌み数(いみかず)』とは不吉な言葉を連想させる数字のことです。

気をつけるポイントは「ご祝儀の金額」と「お札の枚数」です。

数字の「四」は「死」を、「六」は「無」を「九」は「苦」をそれぞれ連想させてしまうため、七五三のお祝い金を包む際も「四」や「六」や「九」の金額や枚数は避けるようにしましょう。

基本的には、「9」を除いた奇数を含む3,000円、5,000円、7,000円や10,000円などのきりの良い金額を渡すと良いでしょう。

お子さんが複数いる場合はそれぞれご祝儀袋を分ける

兄弟などで、七五三のお祝いをするお子さんが複数いる場合、ご祝儀袋はそれぞれ分けるのがマナーです。

個々に包み、ひとりひとりをお祝いしてあげましょう。

七五三のお祝いはお金ではなくプレゼントを渡すことも

「お祝いでお金を渡すのは、相手に気を遣わせるかもしれない・・・」と考えてしまう方もいらっしゃいますよね。

そのような時は、お金ではなくプレゼントという形で贈ることもできます。

- お菓子

- おもちゃ

- 洋服

- 絵本

- 文房具

- 図書カード

- 写真館での記念撮影

などが選ばれやすいプレゼントです。

購入する前に、お子さんの欲しいものや趣味、洋服の系統やサイズを聞いておくと安心ですよ。

七五三で贈ってはいけないNGなもの

七五三は、子どもたちの成長を祝う大切な日です。この日には、愛情を込めたプレゼントを贈ることが多いですが、知らず知らずのうちに不適切なアイテムを選んでしまうことも。そこで、お祝いの心を損ねないために避けたいギフトについて、その理由と共にご紹介します。

不適切とされるギフトの一覧

| ギフトの種類 | 不適切とされる理由 |

|---|---|

| 日本茶 | 弔事で用いられることが多く、祝事には不向きとされています。 |

| 櫛(くし) | 「苦」や「死」という言葉を連想させるため、縁起が悪いとされています。 |

| ハンカチ | 「手巾(てぎれ)」と書き、「手切れ」つまり関係の断絶を連想させるため避けられます。 |

| ガラス製品 | 割れ物であるため、破損や破壊を連想させ、縁起が悪いとされています。 |

| ハサミや刃物 | 「縁が切れる」という意味合いがあるため、関係性の断絶を連想させます。 |

七五三のお祝いメッセージで使ってはいけない言葉

お祝いのメッセージを送る際には、縁起が悪いとされる「忌み言葉」を避けるのがマナーです。

忌み言葉は数が多く、日常会話で用いられる言葉も含まれています。

結婚式や葬式など、状況によっても忌み言葉は変わるので注意が必要です。

七五三のお祝いでは、別れや不吉な出来事を連想させる以下の言葉は避けましょう。

- 止まる

- 倒れる

- 折れる

- くじける

などです。

七五三のお祝いのお返しや内祝いは?

本来はお子さまのお祝い事なので「お返し不要」なのです。

その分、お食事会にお招きするなどの形でお返しとすることが一般的です。

遠方の祖父母や親戚からいただいたお祝いについては、電話や手紙などを利用してお礼を伝えます。

内祝いを渡す時期はなるべく早いほうが望ましく、七五三の当日から1週間以内が目安とされています。

七五三のお祝いのお返しや内祝いの予算は?

内祝いの相場は、もらったお祝いの半分から3分の1程度の額です。

祖父母に対しては、七五三で行った記念撮影した写真をアルバムやフォトフレームにして贈ったり、食事会に招待することが多いようです。

その他の方へのお礼は、極力食事や言葉など受け取りやすい形で返すようにしましょう。

お返しが必要ない場合でも、マナーとしてお礼や感謝の気持ちを必ずお伝えしましょう。

お祝いをいただいたら、できればその日のうちに電話や手紙でお礼を伝えましょう。

お祝いをいただいた子供本人からも直接「ありがとうございました。」と伝えることができれば一番いいですね。

字が書ける年齢であればお礼状を書かせます。

小さなお子様は絵でもよいでしょう。親からもお礼状を出します。小さなお子様からのお礼状は、読みづらい字であって可愛らしく、嬉しいものです。

七五三のお祝い金の相場のまとめ

七五三は、子どもにまつわるお祝いの中でも非常に晴れやかなイベントのひとつです。

当日のご参拝が気持ちよく行われるように、お祝いする側も晴れやかな気持ちでお祝いしましょう。

現金を贈る場合はマナーや金額に気を付けて、品物を贈る場合は本人が喜ぶもの、親が必要としているものを前提に選びましょう。

コメント