年越しそばはいつ食べる?

年末が近づくと、私たちの心はわくわくする一方で、この小さな疑問が頭をよぎります。

日本の各地には、年越しそばを食べるタイミングやその背景に、様々な文化や伝統が息づいています。

この記事では、そんな地域ごとの特色を深掘りし、年越しそばをいつ食べるのが最適なのか、その答えを探ります。

大晦日の夜に食べるのが一般的かもしれませんが、実はそれだけではないんです。

家族との夕食時や、年明けに食べる地域もあるのです。

この美しい日本の習慣を通じて、新しい年への期待を込めてみませんか?

それでは、一緒に年越しそばのベストなタイミングを探ってみましょう。

- 年越しそばを食べる一般的なタイミングは大晦日の夜で、除夜の鐘と共に食べることが多いです。

- 地域によっては、大晦日の夕食時や昼に楽しむ習慣があることを知ることができます。

- 一部の地方では、新年を迎えてから年越しそばを食べる風習があることが分かります。

- 年越しそばの食べ方に厳密なルールはなく、大切なのは残さずに食べることです。

- 日本各地の年越しそばの特色や、地域による具材や出汁の違いについて理解できます。

年越しそばいつ食べるのがベスト?

年越しそば食べるベストなタイミングについて、みなさんはどうお考えですか?

日本の伝統的な風習として、年越しそばを食べる習慣は、私たちの文化に深く根付いています。

この素敵な習慣には、いつそばを食べるのが最適かという決まりは特にありませんが、様々なタイミングで楽しむ方法があるんですよ。

- 大晦日の夜

- 夕食時

- 大晦日の昼

- 三十日そば

大晦日の夜:除夜の鐘と共に

年越しそばを食べるタイミングとして多くの方々が選ぶのは、大晦日の夜です。

除夜の鐘の音色を聞きながら、年越しそばをすすることで、一年の終わりを感じ、新しい年への期待を込めるのです。

この時間帯にそばを食べることは、一年の厄や毒を払い、清々しい新年を迎えるための象徴的な行為とされています。

夕食時:家族とのひと時

また、夕食時に年越しそばを食べる家庭も多いです。

この時間帯は、家族が集まりやすく、一緒に食事をすることで、家族の絆を深める良い機会になります。

特に、お正月の準備で忙しい家庭では、夕食時に年越しそばを楽しむことが多いようです。

大晦日の昼:昼食としての選択

意外かもしれませんが、大晦日の昼に年越しそばを食べる方もいらっしゃいます。

昼間から年越しの雰囲気を味わいたい、という方や、夜は他の予定があるため昼に食べる、という方もいるのです。

三十日そば:前日の夕食に

また、三十日にそばを食べる習慣もあります。

これは1年の行いを振り返り、感謝の意を込めて食べるそばです。

低カロリーで消化も良いため、夜食としても最適です。

いずれにしても、年越しそばを食べる時間に厳密なルールはありません。

大切なのは、そのそばを残さずに食べること。

残してしまうと「新しい年は金運に恵まれず、小銭にも苦労する」という言い伝えがあるので、いつ食べるかよりも、しっかりと食べきることを心がけましょう。

年越しそばは、ただの食事以上の意味を持つ日本の美しい習慣です。

この年末、あなたはどのタイミングでそばを楽しむ予定ですか?

家族や友人との素敵な時間を、年越しそばと共に過ごしてみてはいかがでしょうか。

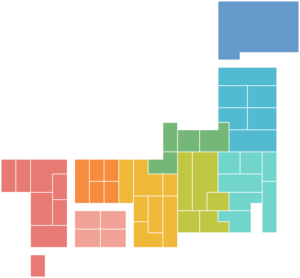

地域による年越しそばの特色

例えば、東京ではかけそばが一般的ですが、大阪では天ぷらをトッピングした天ぷらそばが好まれます。

また、地域によっては、具材や出汁に特徴があることも。

ここでは、いくつかの地域の年越しそばの特色を紹介します。

| 地域 | 特色 |

|---|---|

| 東京 | かけそば |

| 大阪 | 天ぷらそば |

| 長野 | 野沢菜や山菜をトッピング |

| 北海道 | かにやいくらをトッピング |

年越しそばを、年明けに食べる地域もある

でも、一部の地方では、元旦に年越しそばを食べる風習があります。

これは地域による文化の違いが反映されたもので、新年を迎えた瞬間にそばを食べることで、一年の幸運を願うという意味が込められています。

- 福島県会津地方の年明けそば

- 新潟県の十四日そば

福島県会津地方の年明けそば

まず、福島県会津地方の一部では、年が明けてからそばを食べるという特別な習慣があります。

この地域では、新年を迎えることを祝って、お正月の縁起物としてそばを食べるのです。

家庭によっては、大晦日には福島の郷土料理を食べ、新年を迎えた後にそばを楽しむという流れが一般的です。

これは、新年の幕開けを祝う意味合いが強く、新しい年の始まりをそばで祝福するという素敵な風習です。

新潟県の十四日そば

次に、新潟県の一部では、小正月の前日、1月14日にそばを食べる風習があります。

この「十四日そば」という習慣は、節分と関連があるとも言われています。

江戸時代には、節分(2月3日)を1年の節目と考え、この日にそばを食べる習慣がありました。

これが年越しそばの起源とも言われており、新潟県の一部ではこの伝統が1月14日に移行した形です。

この風習は、年の初めを祝うというよりは、年の節目を祝う意味合いが強いですね。

これらの例からわかるように、年越しそばは、ただの食べ物以上の意味を持っています。

地域によって、1年の終わりや始まりをどのように捉えるかが異なり、それが年越しそばの食べるタイミングや形式に反映されているのです。

日本の各地には、それぞれの地域の歴史や文化が色濃く反映された独自の習慣があり、年越しそばもその一つです。

いかがでしたか?

日本全国には、それぞれの地域に根ざしたユニークな年越しそばの風習が存在しています。

これらの風習を知ることで、日本の豊かな文化や歴史に触れることができますね。

皆さんの地域にはどのような年越しそばの習慣がありますか?

ぜひ、お話を聞かせてくださいね。

新しい年の始まりに、地域の風習を知るのは、新年を迎える素敵な方法の一つです。

今年も皆さんにとって素晴らしい一年になりますように!

なぜ大晦日に年越しそばを食べるようになったの?

年末の夜、家族や友人と囲む食卓に、ほっこりとした温もりを添えるのが「年越しそば」ですね。

この素朴なそばが、どうして年の瀬に食べられるようになったのか、その背景には日本の深い文化が息づいています。

まず、年越しそばを食べる習慣は、江戸時代に始まったと言われています。

この風習には、いくつかの美しい意味が込められているんですよ。

- 長寿を願う心

- 悪縁を断ち切る願い

- 繁栄と富を願う伝説

- 年越しそばの食べ方

- 年越しそばを食べない場合

1. 長寿を願う心

そばはその細く長い形状から、長寿や健康を願う象徴とされてきました。

大晦日にそばを食べることで、来る年も健康で長生きできるよう願いを込めるのです。

まるで、そばの一本一本が、私たちの人生の道のりを象徴しているかのようですね。

2. 悪縁を断ち切る願い

そばは他の麺類に比べて切れやすい特性があります。

これは、年の終わりに悪い縁や厄を断ち切り、新しい年を清々しく迎えるための象徴とされています。

一年の終わりに、そばを啜ることで、心機一転、新たなスタートを切る準備をするわけです。

3. 繁栄と富を願う伝説

面白いことに、金細工師が金粉を集める際にそば粉を使っていたという話も伝わっています。

このため、そばを食べることが富や繁栄をもたらすという考えが生まれたのです。

まるで、そばが金運を呼び込む魔法の食べ物のようですね。

年越しそばの食べ方

年越しそばは、12月31日のうちに食べ終えるのが一般的です。

温かいものも良し、冷たいものも良し、お好みに合わせて楽しむことができます。

ただし、残すのは縁起が悪いとされているので、食べきれる量を心掛けましょう。

年越しそばを食べない場合

年越しそばは縁起物として親しまれていますが、必ずしも食べなければならないわけではありません。

地域によっては年越しうどんを食べたり、おせち料理を大晦日から楽しんだりする習慣もあります。

大切なのは、その年の終わりを感謝と共に過ごし、新しい年を迎える心の準備をすることです。

年末の一杯のそばには、ただの食事以上の意味が込められているんですね。

この美しい日本の伝統を、これからも大切にしていきたいですね。

家でできる年越しそばの作り方

乾麺の蕎麦を使って、お店のような美味しいそばを作る方法を紹介しています。

蕎麦の種類と選び方、茹で方、そして蕎麦つゆの作り方が詳しく説明されています。

乾麺の蕎麦は大きく3つのタイプに分けられ、それぞれの特徴が解説されています。

また、蕎麦を茹でる際の水の量や火加減、茹で時間などのポイントが紹介されており、これらをマスターすることで、家庭でもお店のような蕎麦を楽しむことができます。

ポイント

- 蕎麦の選び方: 安価な蕎麦(小麦粉比率が高い)、オーソドックスな28蕎麦(小麦粉2割、そば粉8割)、十割蕎麦(そば粉のみ)の3種類があり、それぞれの特徴が異なる。

- 茹で方: たっぷりの水(200gの蕎麦に対して2.5リットル)を使い、蕎麦がお湯の温度を下げずに茹でられるようにする。茹で時間はパッケージの指示に従う。

- 蕎麦つゆの作り方: 出汁をしっかりと効かせることが重要。出汁は昆布や鰹節を使って自家製するか、出汁パックを使用する。

材料と手順

- 材料:

- 乾麺の蕎麦 200g

- 出汁 550ml

- 醤油 50ml

- みりん 大さじ2

- 砂糖 小さじ2

- トッピング(長ネギ、かまぼこ、ワカメなど)

- 手順:

- 蕎麦の選定: 好みに合わせて蕎麦を選ぶ。

- 蕎麦の茹で方: 大量の水で茹で、茹で時間はパッケージの指示に従う。

- 蕎麦つゆの作り方: 出汁を取り、醤油、みりん、砂糖を加えてつゆを作る。

- トッピングの準備: 長ネギ、かまぼこ、ワカメなどを用意する。

この動画は、家庭で簡単にお店の味を再現できる蕎麦の作り方をわかりやすく解説しており、蕎麦好きには特におすすめの内容です。

年越しそばいつ食べるのがベスト?のまとめ

江戸時代から縁起を担ぐ食べ物として親しまれてきた年越しそばは、現在では大晦日の夕食や夜食としてよく食べられます。

食べる時間に厳密なルールはなく、自分の好きな時に楽しむことができます。

また、地域によっては年明けに年越しそばを食べる習慣があり、大晦日には別の料理を選ぶこともあります。

そのため、その地域の風習に合わせて食事を楽しむのも良いでしょう。

年越しそばの背景や地域による特色を学びながら、家族や友人とこの伝統的な料理を味わうのはどうでしょうか。

この記事のポイントをまとめますと

- 年越しそばは大晦日の夜に食べるのが一般的

- 地域によっては大晦日の昼や夕食時に食べる習慣もある

- 一部地域では新年を迎えてから食べる風習が存在

- 年越しそばを食べる正確なルールはない

- そばを残さず食べることが重要とされる

- 東京ではかけそば、大阪では天ぷらそばが好まれる

- 地域によって具材や出汁に特徴がある

- 福島県会津地方では新年にそばを食べる習慣がある

- 新潟県では1月14日にそばを食べる風習がある

- 年越しそばは長寿や健康、悪縁断ちの象徴

- 金細工師の伝説から富や繁栄を願う意味もある

- 年越しそばは温かいものも冷たいものも好みで選べる

コメント