土用殺とは何なのか、意味や時期、どんな影響があるのかが分からず不安に感じている方も多いのではないでしょうか。土用殺は、季節の変わり目に気をつけたい方位のひとつとして知られており、知らずに行動すると運気に影響があるといわれています。この記事では、土用殺とは何かをやさしく丁寧に解説し、避ける方法や対策についても詳しくご紹介します。

- 土用殺とは何かという基本的な意味や由来がわかる

- 土用殺がいつ・どの方位にあたるのかの目安がつく

- 土用殺の時期に避けたほうがよい行動や対処法がわかる

- 土用殺に対する考え方や現代での取り入れ方に納得できる

土用殺とは何か?意味と由来をわかりやすく解説

参照URL:http://koyomi8.com/reki_doc/doc_0420.htm

- 土用殺の基本的な意味と背景について

- 土用殺が生まれた由来と歴史的背景

- 土用殺と他の方位術の違いを比較

- 現代における土用殺の捉え方とその役割

土用殺の基本的な意味と背景について

土用殺とは、特定の時期において「避けるべき方位」とされる凶方位のことを意味します。これは古代中国の思想をもとにした九星気学や陰陽道などの方位学に由来する考え方で、旅行・引越し・転職・開業など人生の大きな決断を下す場面において注意が必要だとされています。

土用殺が重視される理由

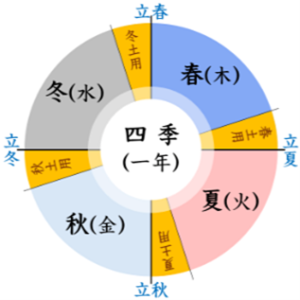

土用殺が重要視される理由は、東洋思想における自然と人との調和の概念にあります。特に「土用」というのは季節の変わり目、すなわち立春・立夏・立秋・立冬の直前に訪れる18日間のことで、この時期には「土」の気が最も強くなるとされます。五行思想では、気のバランスが乱れやすい時期とされ、この乱れが人の行動や運気に悪影響を及ぼすと考えられてきました。

土用殺とは、この土用の時期に関連して、年ごとに定められる凶方位を意味します。毎年、特定の方角が「土用殺」として定義され、その方位に向かっての移動や活動が「運気を損なう行為」とされてきました。これは科学的に証明された理論ではありませんが、古来からの風習として大切にされている知恵の一つです。

実際にどう使われてきたのか

例えば、2025年の土用殺の方位が「南西」である場合、その方角に引越しや旅行をすると、予期せぬトラブルや不運が起きやすいとされています。もちろん、すべての人に必ず悪いことが起こるわけではありませんが、長年の経験則として「避けた方が無難」とされる傾向があるのです。

また、土用殺の影響は「自分から見ての方位」に関係します。たとえば、自宅から見て土用殺の方角にある実家への長期帰省や、出張先への移動も、時期と方位によっては注意すべき行動とされます。

| カテゴリー | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 時期 | 土用期間 | 年に4回(春・夏・秋・冬の前)訪れる約18日間 |

| 方位 | 土用殺 | 年ごとに決まる「避けるべき凶方位」 |

| 影響対象 | 行動の種類 | 旅行・引越し・新築・墓参り・開業・長期滞在など |

| 理由 | 陰陽五行思想 | 土の気が強まり、他の気(木・火・金・水)を乱す時期 |

伝統と現代の間でのバランスの取り方

現代社会では、仕事や家庭の事情でどうしてもその方位に移動しなければならないこともあります。その場合、「吉日を選ぶ」「お祓いを受ける」「移動前後にお清めをする」といった方法で、気を整える工夫をする人もいます。

このように、土用殺は運気を見極めながら慎重に行動するための目安として、今も一部の人々にとっては日常生活の中での指針となっています。信じる・信じないに関わらず、自然と調和を図ろうとする日本文化の一面として理解すると、より身近に感じられるのではないでしょうか。

土用殺が生まれた由来と歴史的背景

土用殺は、古代から続く東洋思想の中で培われてきた「方位にまつわる凶意」の一つであり、その起源は中国の五行思想と陰陽道にまで遡ります。単なる迷信ではなく、自然と人の調和を重んじる思想から生まれた知恵のひとつといえるでしょう。

土用殺の考え方が生まれた理由

土用殺の発想は、「土の気」が乱れる特定の時期と方位に、人の行動を重ねると不調を招く、という思想に基づいています。これは自然界における「気」の流れが人間の暮らしにも影響するという考えに由来しています。

五行思想では、木・火・土・金・水という五つの要素が互いに関係しながらバランスを取っているとされ、土はその中でも中心に位置づけられています。この「土」の力が強まる期間が「土用」と呼ばれ、季節の変わり目に訪れます。そして、この期間中に特定の方位に向かって動くことは、運気を乱すと考えられるようになりました。特に、方位のうち「相剋(そうこく:力がぶつかり合う関係)」にあたる方向が忌避され、それが土用殺として定義されたのです。

歴史に見る土用殺の実践

この思想は奈良時代から平安時代にかけて日本に伝わり、当時の貴族社会では日常生活に深く浸透していました。代表的な例が「方違え(かたたがえ)」という習慣です。これは凶方位に向かわなければならない場合、いったん別の方角の宿に一泊して方角を変えることで凶を避けるというものでした。

例えば、平安時代の貴族が吉方位を選んで外出するために、わざわざ遠回りをしたという記録も残されています。このような行動は、当時の人々が方位と運命の関係をどれほど重視していたかを物語っています。

| 時代区分 | 関連事項 | 内容例 |

|---|---|---|

| 古代中国 | 五行思想・陰陽道 | 気のバランスと方位の概念が誕生 |

| 平安時代 | 方違え | 凶方位を避けるための行動が定着 |

| 現代 | 暦や風水に基づく判断 | 引越し・旅行時に参考とされる知識 |

現代にも受け継がれる背景と意味

現代においては科学的根拠があるわけではありませんが、「自然との調和を大切にする」「物事に慎重になる」という生活の知恵として受け入れられています。とくに気学や風水に関心がある人々の間では、年間の吉凶方位や日取りを重視する傾向があり、土用殺もその一環として利用されています。

例えば、2025年の土用殺の方位を避けて旅行や引越しの計画を立てる人も増えています。このように、過去の思想や行動が完全に廃れたわけではなく、形を変えて現代の生活に取り入れられているのです。

行動を慎重にするための知恵として

土用殺の考え方は、根拠のある理論というよりも「失敗を未然に防ぐための判断材料」として位置づけるのが現代的な受け止め方です。迷信と片付けてしまうのではなく、自分や家族の行動を慎重に見直すきっかけとして取り入れることは、むしろ合理的な選択かもしれません。

このように考えると、土用殺は単なる凶方位の警告ではなく、長い歴史の中で培われた「生きる知恵」として今も人々の暮らしを支えているといえるでしょう。

土用殺と他の方位術の違いを比較

方位に関する占術は複数存在しており、土用殺もその一つです。ただし、他の方位術と比較すると、その特徴にはいくつかの違いがあります。

| カテゴリー | 土用殺 | 他の方位術(例:本命殺、五黄殺) |

|---|---|---|

| 起源 | 陰陽道、五行思想 | 九星気学、風水など |

| 適用期間 | 土用の期間のみ | 年間を通じて適用される場合が多い |

| 方位の決まり方 | 季節・年によって変化 | 生年月日など個人の属性で決定 |

| 凶作用 | 移動・土を動かす行為に影響 | 家相・旅行・対人関係など多岐にわたる |

例えば、五黄殺や暗剣殺は生まれ年の星回りによって個別に決まり、凶作用も比較的強く、広範囲に影響を及ぼすとされています。一方、土用殺は土用の期間中に限定されており、主に「移動」に対して注意が必要とされます。

このように、土用殺は時期限定でありながら、的確な注意喚起として現代でも活用されることが多い方位術の一つです。

現代における土用殺の捉え方とその役割

現代では、科学や合理性を重んじる風潮がある一方で、土用殺のような伝統的な知識も見直されつつあります。とくに精神的な安心や、自分の行動に一定のリズムを持たせる指針として取り入れている人も少なくありません。

現在の土用殺の主な役割は、重要な判断や移動において「立ち止まるきっかけ」として機能することです。特に何かを始めようとしているタイミングで、「ちょっと待ってみよう」と一呼吸置くことで、冷静な判断ができるようになります。

また、こうした考え方は、スピリチュアルに傾倒していなくても、自己管理の一環として取り入れやすいという利点があります。旅行や引越しを予定している場合には、念のため土用殺の方位を確認し、避けられるなら避ける、という程度の活用でも十分です。

ただし、過度に気にしすぎると日常生活に支障をきたすこともあるため、信じすぎないバランス感覚も大切です。自分にとって心地よい範囲で取り入れることが、現代における賢い使い方といえるでしょう。

土用殺とはどのような影響を及ぼすのか?方位と行動の注意点

- 土用殺における方位の考え方と計算方法

- 土用殺が日常生活に与える影響とは

- 土用殺の時期に避けるべき行動とは

- スピリチュアルな観点から見た土用殺

土用殺における方位の考え方と計算方法

土用殺を正しく理解するためには、まず「方位」の考え方を押さえることが欠かせません。方位は土用殺の中心的な概念であり、誤った認識を持ったまま行動してしまうと、不要なトラブルに巻き込まれるリスクも高まります。

そもそも土用殺とは、年ごとに定められた凶方位(運気が悪いとされる方向)に関する概念です。この凶方位は、各年の「九星(きゅうせい)」に基づいて割り出され、土用の期間中にその方角に向かって移動したり、家を建てたり、引越しをしたりすることが避けるべきとされています。

では、実際にどのように方位を計算するのでしょうか。基本的には、自分の本命星(生まれ年によって決まる九星)と、その年の干支や九星を組み合わせて、「土用殺方位」が定められます。例えば、2025年における「一白水星」の方であれば、その年の土用殺方位は南東になることがあります。以下のような形でまとめると分かりやすくなります。

| カテゴリー | 内容 |

|---|---|

| 判定基準 | 本命星と年の干支 |

| 方位の決まり方 | 九星術に基づく毎年の変動制 |

| 活用場面 | 引越し・旅行・工事などの方角選び |

このように、毎年変化する方位を把握することが、土用殺の影響を避ける第一歩となります。なお、専門の暦や信頼できる方位早見表などを活用すると、より正確に判断できます。ただし、これらはあくまで「信仰や思想に基づく目安」であり、現実的な状況や合理的な判断と合わせてバランスよく活用する姿勢が大切です。

土用殺が日常生活に与える影響とは

土用殺の影響は、方位だけにとどまりません。特に日常生活の中でも、人間関係や精神面、仕事の流れなどに思わぬ形で影響を与えるとされています。

まず、最もよく言われるのが「タイミングのズレ」や「予期せぬトラブル」です。土用殺の方角に向かって行動すると、物事がスムーズに進まなかったり、細かいミスが重なったりすることがあると信じられています。例えば、転職や引越し、結婚などの大きなライフイベントを土用殺の時期に行うと、後々後悔する結果になる可能性があるとする考え方があります。

また、次のような場面で影響を感じる人も少なくありません。

- 家族や同僚との人間関係がぎくしゃくする

- 健康運が不安定になり、体調を崩しやすくなる

- 計画していたプロジェクトが頓挫する

これらは科学的な根拠があるわけではありませんが、「気を引き締めるべき期間」として自制を促す意味でも有効です。

ただし、あまりにも過剰に恐れすぎるのは本末転倒です。重要なのは、こうした伝統的な考え方を一つの「生活の知恵」として取り入れ、慎重に行動するきっかけにすることです。現代においては、迷信として一蹴するのではなく、心のバランスを整えるためのスピリチュアルな習慣として捉える方が増えています。

土用殺の時期に避けるべき行動とは

土用殺の期間中には、特に避けるべきとされる行動があります。これらを知っておくことで、不要なトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

まず代表的なのが、以下のような行動です。

- 引越し

- 旅行(特に遠方)

- 家を建てる、リフォームする

- 土を掘る、庭いじりをする

こうした行動は、土用殺の時期に凶方位に向かって行うと、「運気を下げる」とされるため、注意が必要です。特に方位を伴う大きな移動(旅行や引越し)は、もっとも避けるべきとされています。

また、精神的に不安定になりやすい時期でもあるため、以下のような点にも気をつけるとよいでしょう。

- 無理な挑戦や新しいことを始める

- 決断を急ぐ

- 感情的な対立を避ける

ただし、どうしても行動せざるを得ない状況もあるかもしれません。そのような場合は、「お清め」や「お祓い」などを取り入れたり、吉日を選んだりすることでバランスを取るという工夫もあります。

大切なのは、土用殺を「完全に避けるべきもの」と恐れるのではなく、自分の行動にひと呼吸おいて見直すきっかけにすることです。

スピリチュアルな観点から見た土用殺

土用殺は、単なる占いや方位学にとどまらず、スピリチュアルな世界観と深くつながっています。特に「運気の流れ」「浄化の時期」「魂のリセット」といった視点で語られることも多くあります。

スピリチュアルの視点では、土用期間そのものが「自然のエネルギーが不安定になる時期」とされ、あえて物事を止めて内省する時間として使うことが推奨されます。この考え方では、土用殺の影響を「避けるべき災い」ではなく、「自分自身を見つめ直す機会」として前向きに捉えるのが特徴です。

たとえば、次のような行動が勧められることがあります。

- 瞑想や呼吸法で心を整える

- 大切な人との関係を見直す

- 体調管理に力を入れる

- 情報を整理して内省を深める

このように、スピリチュアルな観点から見ることで、土用殺の持つ意味が「行動を制限するだけの期間」ではなくなります。むしろ、心のメンテナンス期間として積極的に活用することができるのです。

もちろん、こうした考え方は人によって捉え方が異なりますが、信じる信じないに関わらず、心身を整えるきっかけとして受け止めることには大きな意味があります。

2025年の土用殺期間と凶方位の詳細

- 2025年の土用殺が適用される具体的な期間

- 2025年に注意すべき凶方位とその意味

- 2025年の土用殺期間中に意識すべきポイント

2025年の土用殺が適用される具体的な期間

2025年における「土用殺(どようさつ)」が適用される期間は、四季ごとの土用の時期と連動して設定されます。土用とは、立春・立夏・立秋・立冬の直前に設けられた約18日間の期間を指し、季節の変わり目として昔から特別視されてきました。

この期間には「土公神(どこうしん)」と呼ばれる土の神様が支配するとされており、土を動かす行為や特定の方角への移動が忌避される習わしがあります。とくに「土用殺」は、自分の生まれ年(干支)に応じた凶方位とされ、引っ越しや旅行、家屋の修繕などを避けるべきとされています。

2025年の各土用期間は、以下の通りです:

| 季節 | 土用期間 | 土用殺が適用される可能性のある期間 |

|---|---|---|

| 冬土用 | 1月17日~2月3日 | この期間中の北方位は特に注意が必要です |

| 春土用 | 4月16日~5月4日 | 東南方位が凶とされることが多いです |

| 夏土用 | 7月19日~8月6日 | 西南の方角に注意が必要とされます |

| 秋土用 | 10月20日~11月6日 | 北西が凶方位になるケースが多く見られます |

実際の方位は、生まれ年や九星気学に基づいて個別に判断されるため、正確な情報を得るには信頼できる暦や専門家の助言を参考にすることが推奨されます。

2025年に注意すべき凶方位とその意味

土用殺における凶方位とは、自分にとって「気の流れが悪い」「運気を落としやすい」とされる方向のことを意味します。2025年においても、季節ごとの土用期間中は特定の方位が凶とされるため、行動や移動に注意が必要です。

なぜ方位が重要視されるのかというと、古来より日本では「気(エネルギー)」の流れが人の運勢に影響を与えると考えられてきたからです。とくに土用殺の時期は、土公神の影響により気が不安定になるとされ、その凶方位に向かうことでトラブルを招くリスクがあると言われています。

2025年における注意すべき主な凶方位の傾向は以下のとおりです:

| 季節 | 凶方位(予測) | 意味・注意点 |

|---|---|---|

| 冬土用 | 北 | 健康運や対人関係に悪影響を及ぼす可能性 |

| 春土用 | 東南 | 金運や仕事運に停滞が見られるおそれ |

| 夏土用 | 西南 | 家庭内での不和や体調不良に注意 |

| 秋土用 | 北西 | 判断ミスや人間関係のトラブルに注意 |

ただし、これらの方位は九星気学や風水に基づくため、個人の生年月日によって若干異なることもあります。信頼できる方位盤や専門の占い師による鑑定をあわせて参考にすると、より具体的な方針が立てやすくなるでしょう。

2025年の土用殺期間中に意識すべきポイント

土用殺期間中に意識すべきことは、何よりも「無理な行動を避ける」という心構えです。特に2025年の土用殺は、年ごとの方位や運気によって影響が変わるため、個別の状況に応じた慎重な判断が求められます。

まず、避けた方がよい行動として次のようなものが挙げられます:

- 引っ越し、旅行、転職などの「大きな動き」

- 土を掘る、庭を改装するなどの「土に関する作業」

- 凶方位への移動や訪問

一方で、どうしても避けられない予定がある場合には、以下のような対処法を検討してみてください:

- 厄除け祈願を行う

- 神社でのお祓いを受ける

- 開運日を選んで行動する

- 方位除けのアイテム(お守りなど)を持参する

また、精神的にも不安を感じやすい時期であるため、無理をせず心を落ち着ける工夫も大切です。例えば、ゆっくりと過ごせる時間を意識して設けたり、規則正しい生活を心がけることで、不安定な時期を穏やかに乗り越える助けとなります。

土用殺の時期に旅行や引越しをする際の注意点

- 旅行計画を立てる際に確認すべき土用殺の方位

- 引越しを予定している場合に気をつけたい点

- 方位を重視しない人のための考え方と注意点

- 距離や移動範囲による土用殺の影響の違い

旅行計画を立てる際に確認すべき土用殺の方位

旅行を計画するときは、目的地の方位が「土用殺(どようさつ)」に該当していないかを確認しておくと安心です。土用殺の方位は、一時的に運気が下がりやすいとされる凶方位であり、旅行先として選ぶとトラブルに見舞われやすいという考えがあります。

これは、東洋の方位学において「吉方位・凶方位」を重視する文化に基づいた考え方です。特に土用の期間中(年に4回ある季節の変わり目)に特定の方位へ向かう行動は、運気や健康に影響を及ぼすとされています。旅行は非日常的な行動であり、普段とは異なる気の流れを受けやすいため、土用殺の影響を受けやすいタイミングといえるでしょう。

例えば、2025年の春の土用における土用殺方位が「南東」だった場合、その期間中に南東方向への長距離旅行を計画するのは避けたほうが良いという判断になります。以下のように、年間の土用殺方位を旅行計画に反映させるとリスクを抑えることができます。

| カテゴリー | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 時期 | 土用期間(例:春の土用) | 4月中旬〜5月初旬 |

| 方位 | 土用殺の方位 | 2025年春は「南東」 |

| 注意点 | 旅行・引越し・工事 | 極力避けることが望ましい |

ただし、すべての人がこのような方位を意識しているわけではありません。スケジュールの都合や重要な用件がある場合は、無理に避けず、心身を整えたり、お守りを携帯するなど「心の準備」をしておくことも有効です。大切なのは「知った上で判断する」ことにあります。

引越しを予定している場合に気をつけたい点

引越しを予定している方にとって、土用殺の方位は特に慎重に考えるべきポイントです。土用殺とは、その年の干支によって決まる「避けるべき方位」のことで、家を移す・住環境を変えるといった大きな動きには不向きとされています。

このように言われる理由は、引越しという行為が「生活の気の流れ」を大きく変えるためです。方位の悪影響を受けるとされる土用殺の期間にその方角へ動くと、新しい環境になじみにくくなったり、体調不良、人間関係の不和といったトラブルが起こりやすいと考えられています。

例えば、ある年の土用殺方位が「北東」だった場合、その年の春に北東方向へ引越しをするのは避けるべきだとされます。とくに以下のような条件に当てはまるときは注意が必要です。

| カテゴリー | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 行動の種類 | 引越し(転居・転勤・移住) | 土用期間中の方位に注意 |

| 対象 | 家族全員での移動、大きな環境の変化 | 運気への影響が大きいとされる |

| 対策 | 日程を調整する、祈祷・お清めを行う | 不可避な場合の代替策 |

ただし、現代の生活において、方位や日取りだけで全てを判断するのは難しいものです。仕事の都合や契約日など、どうしても引越しを行わなければならないケースも多くあります。そんなときは、信頼のおける神社でお祓いや祈願を受ける、引越し前後の体調管理をしっかり行うなど、自分なりの対策を講じることが重要です。

何よりも大切なのは、方位に振り回されるのではなく、事前に知っておくことで落ち着いて行動できるようにすることです。

方位を重視しない人のための考え方と注意点

土用殺に代表される方位の考え方は、日本の伝統的な風水や陰陽道に由来するものです。しかし、現代においては「方位はあまり気にしない」という人も少なくありません。実際、科学的な根拠に乏しいことから、方位の影響を意識せずに生活している方も多いでしょう。

とはいえ、方位を重視しない考え方にも一定の注意が必要です。それは「気にしていないからこそ、トラブルが起きたときの納得感が得られにくい」という点です。例えば、引越しや旅行のあとに体調を崩したり人間関係でトラブルがあった場合、「もしかして土用殺の影響だったのかも」と不安になることがあります。

このようなケースでは、「自分は方位を気にしないと決めている」と納得した上で行動することが大切です。精神的にぶれない態度が、結果的に余計な不安を防ぐことにもつながります。

また、以下のようなスタンスをとることで、方位に縛られない考え方をより安心して実践することができます。

| 考え方 | 実践ポイント |

|---|---|

| 方位は参考程度にとどめる | 土用殺を完全に無視せず、日程や方向を一応確認する |

| 自分に合う行動を選ぶ | 心地よさや直感を優先することで、納得感が得られやすい |

| トラブル時の原因を一つに決めつけない | 方位以外の原因にも目を向ける柔軟さを持つ |

方位を重視しないという選択をする場合でも、「知識としては理解しておく」ことが重要です。これは、いざというときの判断材料になり、他者の意見を尊重する際の配慮にもつながります。

つまり、方位に対してフラットな視点を持ちつつ、自分の価値観で判断していく姿勢こそが、最も理にかなった行動といえるでしょう。

距離や移動範囲による土用殺の影響の違い

土用殺において重要なのは、移動する「方位」だけではありません。実は「どれだけの距離を移動するのか」という点も、影響の大きさに関係すると考えられています。

一般的に、短距離の移動(近所への外出や日帰り旅行など)であれば、土用殺の影響は比較的少ないとされています。これに対して、長距離の移動、特に「宿泊を伴う旅行」や「引越し」「転居」「海外渡航」などでは、その影響が強く現れるとされることが多いです。

これは、風水的に「気の変化」が大きい場所へ移動することで、環境や体調に変化が生じやすくなるという考え方に基づいています。

土用殺における移動距離と影響度の目安

| 移動範囲 | 具体例 | 影響度の目安 |

|---|---|---|

| 短距離移動 | 近所への買い物・通勤 | ほとんど影響なし |

| 中距離移動 | 隣県への日帰り旅行 | 影響は軽微だが注意 |

| 長距離移動 | 宿泊を伴う旅行・引越し | 土用殺の影響が出やすい |

| 海外渡航 | 国をまたぐ移動 | 気の変化が大きく強く出る可能性あり |

こうして見てみると、すべての移動に敏感になる必要はありません。日常生活の中での通常の移動においては、過度に神経質になる必要はないでしょう。

しかし、移動距離が長くなる場合や生活の拠点を変えるような出来事の前には、一度方位や時期を確認してみると安心感が得られます。土用殺の影響を完全に信じるかどうかは個人の自由ですが、「気になるときだけ確認する」というスタンスでも十分です。

大切なのは、自分の判断で行動を決め、その結果に納得できるかどうかです。移動距離に応じた意識の切り替えが、精神的にも現実的にも、無理のない選択につながるのではないでしょうか。

実際に土用殺を体験した人たちの声とエピソード

- 土用殺を意識して行動した人の体験談

- 土用殺を気にせず行動した結果の事例

- 人によって異なる土用殺に対する捉え方

- SNSや口コミで見られる土用殺の反応

土用殺を意識して行動した人の体験談

土用殺の影響を気にかけて行動した人の中には、思わぬトラブルを避けられたという声が多くあります。特に旅行や引越しといった方位の影響を受けやすい行動において、その実感は顕著なようです。

例えば、ある人は転職のタイミングと引越しを検討していた際、土用殺の方位を確認してスケジュールを調整しました。すると、当初予定していた方角は土用殺にあたる凶方位だったため、専門家に相談のうえ日程と方角を変更したところ、スムーズに新天地での生活を始められたといいます。

このように、土用殺を意識して行動を控えたり、時期や方位を調整することで「気づかぬうちの運気低下」を防ぐことができたと感じる人も少なくありません。ただし、スピリチュアルな要素も強いため、効果の実感には個人差がある点には注意が必要です。

土用殺を気にせず行動した結果の事例

一方で、土用殺を気にせずに行動した結果、思わぬ不調やトラブルに見舞われたという声も多く見られます。特に重要な契約や大きな移動を行った人からの体験談が目立ちます。

例えば、引越しを土用期間中に行ったある人は、引越し直後に家族の体調不良や人間関係のトラブルに見舞われたといいます。方位の知識はなかったものの、後で調べたところ、引越し先の方角が土用殺だったことを知り、気持ちの整理がついたという話です。

もちろん、すべての不調が土用殺に起因しているとは限りませんが、少なくとも「時期や方位に敏感になることで回避できた可能性」もあったと考える人は多いようです。そのため、慎重な判断を求められる場面では、気にかけておくに越したことはないと言えるでしょう。

人によって異なる土用殺に対する捉え方

土用殺に対する捉え方は人それぞれです。強く意識して生活に取り入れる人もいれば、まったく気にせず過ごす人もいます。その背景には、信仰心や生活環境、過去の経験などが関係しています。

例えば、風水や方位学に関心がある人は、土用殺を避けることで心の安定を保ちたいと考える傾向があります。逆に、科学的根拠を重視する人は「迷信の一種」と捉え、日常生活に影響を及ぼすものではないと判断することが多いようです。

このように、土用殺の影響を信じるかどうかは、個人の価値観や人生観にも深く関わる問題です。どちらの立場であっても、無理のない範囲で自分なりの納得のいく選択をすることが大切だといえるでしょう。

SNSや口コミで見られる土用殺の反応

最近では、SNSや口コミサイトなどを通じて、土用殺に対するさまざまな反応が見られます。特にスピリチュアルや占いに関心のある層を中心に、体験談や注意喚起の投稿が増えているのが特徴です。

X(旧Twitter)では、「うっかり土用殺の方位に旅行してしまった」「なんとなく調子が悪い時期、後から調べたら土用殺だった」などのつぶやきが多く見られます。Instagramやブログでは、より詳しい方位の解説や、実際に行った行動の結果を丁寧に記録しているケースもあります。

こうした声から読み取れるのは、「事前に知っておけば避けられたかもしれない」と感じている人が少なからずいるということです。情報の信頼性には注意が必要ですが、口コミを通じて知識を深め、必要に応じて参考にする姿勢は有効と言えるでしょう。

土用殺に関するよくある質問FAQ

- 土用殺と土用期間の違いは何ですか?

-

土用殺と土用期間は、どちらも「土用」という共通のキーワードを含みますが、意味や目的は大きく異なります。この違いを明確に理解することで、誤った行動を避けることができます。

まず「土用期間」とは、季節の変わり目に訪れる約18日間のことを指します。これは立春・立夏・立秋・立冬の直前にあたり、東洋の暦で「土の気」が強くなる時期とされています。この期間には、土を掘り起こすような行為や引っ越しなどの大きな行動を避けるのが一般的です。

一方で「土用殺」とは、年ごとに変わる特定の方位に対して起こる凶作用を指す言葉です。具体的には、旅行や転居、墓参りなどをその年の「土用殺の方位」に向けて行うと、運気を下げる可能性があるとされます。これは「方位学」の一種であり、九星気学や風水に基づいた解釈がされます。

つまり、土用期間は「時期」に関する注意喚起であり、土用殺は「方位」に関するリスクを示しています。両者は混同しやすいですが、対処法や意味合いが異なるため、状況に応じて意識的に区別することが大切です。

- 土用殺の影響は本当にあるのでしょうか?

-

土用殺の影響については、信じるかどうかは個人差があるものの、東洋の伝統的な思想に基づく「方位の気の乱れ」という考え方に由来しています。

土用殺の方位に向かって行動することで、思わぬトラブルに巻き込まれたり、物事が停滞したりするという説があります。これは、年によって変わる「凶方位」があり、その方位に旅行・転居・長期滞在などをすることで、運気のバランスが崩れるという見方です。

例えば、ある年に南西が土用殺の方位であった場合、その方位に向かって旅行すると、体調を崩したり、予定がうまく進まなかったりする経験談も見られます。ただし、これらは科学的に証明されたものではありません。気の持ちようや、偶然の出来事が関連している可能性も考えられます。

いずれにしても、不安を感じる方は土用殺の方位を避けて計画を立てることで、精神的な安心感につながることもあります。特に気にする人にとっては、日常生活での判断材料の一つとして活用する価値はあるかもしれません。

- 土用殺を避けるにはどんな方法がありますか?

-

土用殺を避けたいと考える場合、まずはその年の土用殺の方位を把握することが重要です。年ごとに変化するため、信頼できる暦や気学カレンダーでの確認が欠かせません。

以下に、避けるための具体的な方法をまとめます。

方位確認と計画の立て方

- 年ごとの土用殺方位をチェックする

- 長距離の移動(旅行・引っ越しなど)は避ける

- 避けられない場合は方位除けの祈祷を受ける

影響を和らげるための習慣

- 神社でお祓いを受ける

- 家の清掃・整理整頓を心がける

- 塩や盛り塩を使って気を整える

日常生活での注意点

- 新しいスタート(契約・開業など)は慎重に

- 無理な決断や移動は控える

- 体調の変化に敏感になり、無理をしない

また、気にしすぎること自体がストレスの原因になる場合もあります。どうしてもその方位に出向く必要がある場合は、吉日を選ぶ、時間帯に注意するなど、柔軟な対処も検討するとよいでしょう。

- 土用殺について正しく学ぶための参考情報

-

土用殺についての理解を深めたい場合、信頼できる情報源から学ぶことが大切です。インターネット上には多くの情報がありますが、古来からの考え方を正しく解釈するには、専門家の意見や伝統的な文献を参考にすることが望ましいです。

信頼できる情報源の一例

カテゴリー 項目 内容 書籍 方位学の基礎本 九星気学・風水を基にした解説書 神社仏閣 土用祓を行う場所 土用殺除けの祈祷が受けられる神社など 暦 九星早見表・気学暦 年ごとの方位を確認できる便利な資料 専門家 気学鑑定士や風水師 個別相談や方位診断が可能 また、実際の体験談や口コミを集めることで、理論だけでは見えないリアルな側面を知ることができます。「なんとなく不安だから避ける」という意識ではなく、意味や背景を理解したうえで行動することが、納得感のある暮らしにつながるでしょう。

土用殺とは何かを正しく理解するためのまとめ

- 土用殺とは、年ごとに定められる特定の凶方位を指す方位術の一つである。

- 起源は古代中国の五行思想や陰陽道にあり、日本には平安時代に伝来した。

- 土用殺は年に4回訪れる「土用期間」において特に重視される。

- 土用期間は立春・立夏・立秋・立冬の直前にある約18日間のことである。

- 土用の時期には「土」の気が強まるとされ、運気の乱れが起きやすいとされている。

- 土用殺は方位に関するものであり、土用期間は時期に関する概念である。

- 凶方位に引越しや旅行をすることが運気低下につながると考えられている。

- 実際の方位は九星気学や生年の干支などにより年ごとに変化する。

- 土用殺の影響を和らげる方法として、お祓いや吉日選びがある。

- 長距離の移動ほど土用殺の影響を受けやすいとされる。

- スピリチュアルな視点では、内省や心の浄化期間ととらえる考えもある。

- 方位を重視しない人にとっても、判断の一助として活用できる知恵である。

- SNSや口コミでも土用殺に関する体験談や意見が多く共有されている。

- 信頼できる暦や専門家から正確な情報を得ることが大切である。

- 土用殺は迷信ではなく、行動を慎重にするための知恵として現代にも活用されている。

コメント