秋の深まりと共に、子どもたちの成長を祝う七五三。

この大切な日に欠かせないのが「初穂料」ですが、その相場や正しい渡し方について、不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

特に、兄弟姉妹がいるご家庭では、一人ひとりにどのように心を込めれば良いのか、悩まれることも。

そんな時、のし袋の選び方から書き方、そして渡し方まで、一つ一つ丁寧に解説することで、初めての方でも安心して準備を進められます。

七五三の日には、心を込めた初穂料を神様に捧げ、家族の絆を深めながら、子どもたちの健やかな成長を祝いましょう。

今年、お子様が七五三を迎えるご家族の方、ぜひ参考になさって下さい。

七五三の時の初穂料って何?

秋深まる季節、子どもたちの健やかな成長を願い、色とりどりの衣装に身を包んだ家族連れが神社の境内を賑わせます。

そう、これは「七五三」と呼ばれる日本の伝統的な行事の一幕です。

この時、多くの親御さんが疑問に思うのが「初穂料」という言葉。

では、この初穂料について、その背景から現代に至るまでの変遷を、わかりやすくお伝えしましょう。

初穂料とは?

「初穂料(はつほりょう)」とは、もともと農作物の豊作を感謝し、神様に最初に収穫された作物を捧げる行為から生まれた言葉です。

稲穂をはじめ、野菜や果物、海の幸など、その年に初めて手にした恵みを神前に奉納することで、自然との共生と、次なる豊作への願いを込めていました。

現代の初穂料

時代が変わり、現代では物理的な作物を捧げる代わりに、その感謝の意を表す金銭を納めるようになりました。

これが現在の初穂料です。

特に七五三の際には、子どもたちの成長を祝い、これからの健康と幸せを祈願する意味を込めて、神社に納められます。

初穂料と玉串料

また、初穂料は地域や神社によって「玉串料(たまくしりょう)」と呼ばれることもありますが、その本質は同じ。

神様に対する敬意と感謝の気持ちを形にしたものです。

七五三での初穂料は、ただの形式ではなく、古来から受け継がれる豊かな自然への敬愛と、未来への希望を込めた大切な儀式の一部。

子どもたちの輝かしい節目に、心を込めて納めることで、家族の絆も一層深まることでしょう。

このように、初穂料は日本の自然と人々の暮らしが織りなす文化の中で育まれた、感謝と祈りの象徴なのです。

七五三の日には、この美しい伝統を胸に、子どもたちの健やかな成長を祝いましょう。

七五三の初穂料の相場は?

初穂料の相場は、地域や神社の規模によって異なりますが、一般的には以下のような範囲で考えられます。

| 地域・規模 | 相場 |

|---|---|

| 小規模な神社 | 3,000円〜5,000円 |

| 中規模な神社 | 5,000円〜10,000円 |

| 大規模な神社 | 10,000円以上 |

これはあくまで目安であり、ご家庭の経済状況や子どもへの想いを込めて、心から奉納できる金額を選ぶことが大切です。

奉納のタイミング

初穂料は、七五三のお参りの際、社務所での受付をするタイミングで奉納します。

この瞬間は、家族の想いが神様に届けられる大切な時ですので、心を込めてお渡ししましょう。

神社による取り決め

事前に神社に問い合わせをすることで、初穂料の金額を確認することができます。

一部の神社では、推奨する金額を設定している場合もありますので、お参り前にチェックしておくと良いでしょう。

兄弟姉妹でのお参り

複数の子どもを持つ家庭では、兄弟姉妹それぞれに対して初穂料を奉納することが一般的です。

これには、個々の子どもへの祈りと祝福が込められています。

初穂料に応じたお礼の品

初穂料を奉納すると、神社からはお礼としてお札やお守り、千歳飴などの記念品をいただくことがあります。

これらは、子どもたちの幸せを願う大切なお守りとして、記念に残します。

参拝のみの場合

ご祈祷を依頼しない場合、つまり参拝のみの場合は、初穂料は必要ありません。

お賽銭を納め、子どもたちの成長に感謝し、今後の幸せを祈ることができます。

七五三は、子どもたちの一生に一度の大切な節目です。

初穂料は、そんな大切な日に、神様への感謝と敬意を示すためのもの。

お参りの際は、この美しい日本の伝統を大切にしながら、家族で心温まる一日を過ごしましょう。

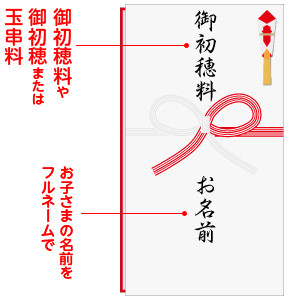

初穂料ののし袋の書き方は?

初穂料ののし袋の書き方について、わかりやすくご説明させていただきますね。

初穂料を包むのが「のし袋」と呼ばれる特別な袋です。

のし袋は、その名の通り、表面に熨斗(のし)があしらわれた袋で、祝儀やお供え物を包む際に用いられる日本の伝統的な包装です。

では、七五三のお参りの際に用いるのし袋の表書きの例をご紹介しましょう。

表書きは、のし袋の正面、上部中央に、筆ペンやマジックなどで丁寧に記入します。

以下のような表現が一般的です。

- 御初穂料(もっとも一般的な表現)

- 御初穂

- 初穂料

- 玉串料(神社によってはこちらの表現を好む場合もあります)

これらの言葉は、いずれも神様への感謝と敬意を表しています。

表書きの下には、お子様の氏名をフルネームで記入しましょう。

これにより、どのお子様のための初穂料であるかが明確になります。

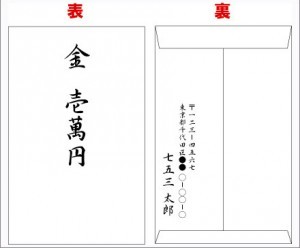

次に、中袋についてですが、こちらには金額を記入します。

金額は算用数字で書き、金額の記入欄には、具体的な数値を記入することで、どれだけの初穂料を捧げるかを示します。

ここで大切なのは、のし袋を選ぶ際には、七五三という行事に相応しい華やかさと格式を備えたものを選ぶことです。

コンビニエンスストアや文房具店などで手に入る市販のご祝儀袋を選ぶと良いでしょう。

最後に、のし袋の書き方を表にまとめてみました。

| 表書きの選択肢 | 位置 | 氏名の記入 | 金額の記入 |

|---|---|---|---|

| 御初穂料 | 上部中央 | 子供のフルネーム | 中袋に算用数字 |

| 御初穂 | 上部中央 | 子供のフルネーム | 中袋に算用数字 |

| 初穂料 | 上部中央 | 子供のフルネーム | 中袋に算用数字 |

| 玉串料 | 上部中央 | 子供のフルネーム | 中袋に算用数字 |

このように、のし袋には格式があり、書き方一つで心遣いが伝わります。

七五三のお参りでは、このような形式を守ることで、子供たちの健やかな成長と幸せを願う気持ちがより一層伝わることでしょう。

のし袋の閉じ方

日本の伝統的なマナーとして、のし袋の結び方一つにも、深い意味が込められています。

特に、人生の節目を祝う「七五三」のような慶事には、のし袋の閉じ方にも気を配りましょう。

では、七五三などの慶事にふさわしいのし袋の閉じ方を、ご説明しますね。

のし袋の閉じ方:慶事編

- のし袋を前に置きます

まずは、のし袋を自分の前に置き、のし袋の表面が自分から見て上になるようにします。 - 下側の折り目を確認

のし袋には、通常、二つの折り目があります。このうち、下側の折り目を見つけましょう。 - 下側の折り目を上に

下側の折り目を上にして、のし袋の上部に重ねます。この時、折り目がきれいに揃うように注意してください。 - 折り目をしっかりと

折りたたんだ部分をしっかりと押さえ、折り目をはっきりとつけます。これで、心を込めた慶事ののし袋の準備が整いました。

のし袋の折り方チェックリスト

| ステップ | チェックポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| 1 | のし袋の向き | 表面が上になるように |

| 2 | 折り目の確認 | 下側の折り目を見つける |

| 3 | 折り重ね | 下側の折り目が上にくるように |

| 4 | 折り目をしっかり | きれいに折り目をつける |

このように、のし袋を閉じる際には、下側の折り目を上にして折り重ねることがポイントです。

これは、文字通り「幸せが上に積み重なる」ようにという願いが込められているのです。

七五三のお参りの際には、この折り方で、お子様の健やかな成長と幸せを願いましょう。

のし袋を通じて、大切な人への想いを形にする。そんな心温まる日本の伝統を、これからも大切にしていきたいですね。

七五三の初穂料の渡し方とタイミングは?

七五三は、子どもたちの成長を祝い、健やかな未来を願う大切な日です。

この日には、神社での昇殿参拝と祈祷が欠かせません。

では、その際に必要な初穂料はどのように準備し、いつ、どのようにお渡しするのが最適なのでしょうか。

ここでは、その一連の流れを優しく解説していきます。

1. 祈祷のお申し込み – はじめの一歩を踏み出しましょう

まずは、神社の社務所や授与所で祈祷の申し込み用紙をいただきます。

ここで、お子様の健やかな成長を願う気持ちを込めて、用紙に必要事項を丁寧に記入しましょう。

記入する情報は、お子様の住所・氏名・生年月日、そして祈願する内容です。

神様にお願い事をしっかりと伝えるためにも、読みにくい地名やお子様の名前には、ふりがなを添える心遣いが大切です。

2. 初穂料の準備 – お心を形に

初穂料は、神様への感謝とお願いを込めた貴重な贈り物。この金額に決まりはありませんが、心からの感謝を表すものとして、家族で相談し決めるとよいでしょう。初穂料は、専用の袋に入れて準備します。袋には「初穂料」と書かれたものを使用し、お子様の氏名を記入するのが一般的です。

3. お渡しのタイミング – 大切な瞬間

申し込み用紙と初穂料を準備したら、神社の方にお渡しします。

この時が、お子様の成長と健康を神様にお願いする、大切な瞬間です。

神職の方や巫女さんが、心を込めてお祈りを捧げてくださいます。

4. 祈祷の後 – お守りやお札をいただきましょう

祈祷が終わった後は、神社からお守りやお札を授かることができます。

これらは、お子様がこれからも健やかに成長するためのお守りとして、大切に持ち帰りましょう。

七五三の祈祷では、初穂料のお渡し方にも心を込めることが大切です。

この一連の流れを通じて、お子様の成長を祝い、家族の絆を深める素敵な一日にしましょう。

七五三で兄弟や姉妹一緒の場合、初穂料は二人分必要?

初穂料の相場は、地域や神社によって微妙に異なりますが、一般的には5,000円から10,000円とされています。

これは、一人のお子様に対する一般的な目安です。

心を込めて、この範囲内でお納めすることが多くの方にとって安心できる選択となるでしょう。

神社による初穂料の違い

しかし、注意が必要なのは、神社によっては初穂料の指定がある場合もあるということ。

事前にホームページをチェックしたり、電話でお問い合わせすることをお勧めします。

そうすることで、当日の戸惑いを避けることができます。

「お気持ち」の表現とは?

多くの神社では、「初穂料はお気持ちです」という言葉で、具体的な金額を明示していません。

これは、お祝いの心を大切にする日本の文化の表れです。

しかし、「みなさんはどれくらい包んでいますか?」と尋ねることで、参考になる情報を得られることもあります。

兄弟姉妹での初穂料

兄弟姉妹で一緒に七五三を迎える場合、初穂料はそれぞれのお子様に対して必要です。

つまり、一人分の相場に人数を掛けた金額をご用意ください。

ただし、一つののし袋に全員分をまとめて納めることもできます。

その際は、子どもたちの名前を連名で記載しましょう。

割引があるかも?

また、兄弟姉妹でのお祝いに対して、割引をしている神社もあります。

このようなサービスがあるかどうかは、直接神社に問い合わせることが確実です。

初穂料の内訳

5,000円の初穂料では、祈祷のみが含まれることが多いですが、10,000円を納めると、お守りや御札、お菓子などのお土産が付いてくることもあります。

これは、お祝いの記念として、また、神様からのお守りとして、大切にされることでしょう。

七五三の初穂料は、ただの形式ではありません。

お子様の成長と健康を願い、家族の絆を深める大切な儀式の一部です。

神社によって異なる初穂料の慣習を理解し、心を込めて納めることが、何よりも神様への最高の感謝となるでしょう。

初穂料を収めるときのマナーや注意点は?

初穂料をどのように準備し、どのようにお渡しするかは、多くの方が頭を悩ませるところです。

今日は、そんな初穂料のマナーや注意点を、ご紹介します。

初穂料の包み方 – のし袋の選び方と書き方

まずは、初穂料を包む「のし袋」の選び方から。

コンビニエンスストアで手に入る一般的なもので十分ですが、表書きには「御祝」ではなく、「初穂料」または「玉串料」と記載するのが正式です。

そして、その下には、お祝いの主役であるお子様のお名前を忘れずに。

初穂料の渡し方 – ふくさの使い方

神社に到着したら、社務所でお祓いの申し込みをします。

その際に、初穂料を包んだのし袋をお渡しするわけですが、ここで大切なのが「ふくさ」の使用です。

ふくさとは?

ふくさは、のし袋を包むための布で、風呂敷の一種です。

文具店や和雑貨店で購入でき、のし袋を美しく保護する役割を果たします。

ふくさの使い方

- ふくさにのし袋を包みます。

- 社務所での申し込み時、ふくさからのし袋を取り出します。

- のし袋を渡す際は、ふくさを左手に持ち、右手でのし袋を渡すのがスマートです。

初穂料の金額 – 新札の準備

初穂料の金額には特に決まりはありませんが、新札を用意することが美しいマナーとされています。

新札は、銀行で事前に準備できます。

もし新札を用意できない場合は、できるだけ綺麗なお札を選びましょう。

お札の入れ方

- のし袋にお札を入れる際は、表面が見えるようにします。

- 肖像が上にくるように入れると、取り出す際にも美しい印象を与えます。

七五三のお祝いは、日本の美しい伝統と文化を子どもたちに伝える大切な機会です。

初穂料を心を込めて準備し、正しいマナーでお渡しすることで、神様への敬意を表し、お子様の健やかな成長を祈願しましょう。

玉串料と初穂料の違いは何?

日本の伝統的な礼儀として、神社での儀式や祭事に参加する際には、心を込めた謝礼を捧げる習慣があります。

この謝礼は、私たちの感謝や敬意を形にしたもので、その表書きにはさまざまな種類が存在します。

特に「初穂料」と「玉串料」は、よく耳にする言葉ですが、これらにはどのような違いがあるのでしょうか。

今日は、そんな疑問を解消するために、これらの言葉の意味と使い分けについて、詳しくご紹介していきましょう。

初穂料(はつほりょう)

初穂料は、文字通り「初めての穂」を意味する言葉です。

古来、五穀豊穣を感謝し、その年に収穫された作物の最初の穂を神様に捧げる風習がありました。

現代では、金銭を包んで捧げる際の表書きとして用いられることが多いです。

具体的には、七五三やお宮参り、結婚式などの各種祝い事や、祈祷、厄払い、地鎮祭などの際に、神社に対して感謝の意を示すために納める金銭のことを指します。

また、神社で授かるお守りやお札に対する対価としても「初穂料」という言葉が使われます。

これは、神様からの神聖なる授かり物に対する、敬意と感謝の気持ちを表しているのです。

玉串料(たまぐしりょう)

一方で玉串料は、「玉串」という神道における供物を捧げる際の謝礼を指します。

玉串とは、榊(さかき)などの緑の枝に紙垂(しで)をつけたもので、神様に対するお供え物です。

玉串料は、神道の通夜や葬儀(葬場祭)の際に参列者が持参する香典の表書きにも使われるほか、七五三やお宮参り、結婚式などの祝い事でも見られます。

このように、初穂料と玉串料は、どちらも神様への感謝や祈りを込めた謝礼ですが、その使われる場や意味合いには微妙な違いがあるのです。

表書きの使い分け

それでは、これらの表書きはどのように使い分けるのでしょうか。

以下に、一般的なケースを表にまとめてみました。

| 表書き | 使用する場面 | 意味合い |

|---|---|---|

| 初穂料 | 祝い事、祈祷、厄払い、地鎮祭など | 神様への感謝と祈りを込めた謝礼 |

| 玉串料 | 通夜、葬儀、祝い事など | 神様への供物としての謝礼、または香典としての謝礼 |

| 御礼 | 一般的な感謝の意を示す場合 | 礼を言う際の一般的な表現 |

| 御祭祀料 | 祭祀に対する謝礼 | 祭祀を行う際の謝礼 |

| 御祈祷料 | 祈祷を受けた際の謝礼 | 祈祷をしてもらった感謝の意を示す |

この表を参考にしながら、それぞれの儀式や祭事に応じて適切な表書きを選ぶことが大切です。

日本の美しい伝統を守りつつ、心を込めた謝礼を捧げることで、神様への敬意を表し、また自らの心も清めることができるでしょう。

神社における儀式は、単なる形式ではなく、私たちの生活に深く根ざした文化であり、それぞれの行事には意味が込められています。

初穂料や玉串料を捧げる際には、その背景や意味を理解し、心からの感謝を込めて行うことが、何よりも大切なのです。

七五三の初穂料の相場のまとめ

七五三の初穂料は、七五三の祈祷のお礼として神社に納めるお金のことです。

初穂料の金額は神社によって定められている場合もありますが、定められていない場合は、5千円〜1万円が目安となります。

準備を整えて七五三のお参りにいき、ご家族そろってお子様の健やかな成長をお祝いし、今後の幸せを祈願しましょう。

コメント