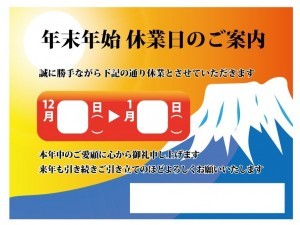

2025年の仕事納めはいつ?2025年の仕事始めはいつから?

年末が近づいてくると、気になるのが「年末年始の休日」ですよね。

上手く土日が重なると長期連休となるため、海外旅行などのスケジュールの予定を立てる方も多いようですが、仕事納めや仕事始めの日は、そもそもどうやって決められているのがご存知でしょうか。

そこで今回は、2025年から2025年にかけての、仕事納めや仕事始めのスケジュールについて調べてみました。

また、仕事納めや仕事始めは御用納め・御用始めとも言われますが、この2つの違いは一体何なのでしょう。

そちらについても調べてみたので、よろしかったらご覧下さい。

仕事納め2025年仕事始め2025年はいつ?【役所・銀行・郵便局・一般・病院】

役所(公務員)の仕事納めと仕事始め

役所(公務員)の休日ってどう決まるの?

まず、市役所や区役所などの公務員の方々の休日は、一体どのように決められているのでしょうか。

実は、「行政機関の休日に関する法律」というものがあり、これによって彼らの休日が定められているんです。

私たちの生活を支える大切な役割を担っている彼らですが、もちろん彼らにも休息が必要ですよね。

年末年始の休みはどうなってるの?

特に気になるのが年末年始の休み。

この時期は、私たちもお休みを取ることが多いですし、何かと役所のサービスを利用したいこともあるかもしれません。

法律によると、年末年始の休日は12月29日から1月3日までと定められています。

つまり、この期間は役所の窓口が閉まっているため、年末年始に何か手続きが必要な場合は、この休みに入る前に済ませておく必要があります。

2025年から2025年の休みは?

さて、具体的に2025年から2025年にかけての休みはどうなっているのでしょうか。

この年も法律に則り、12月29日から1月3日までが休みとなります。

新年を迎える準備やお正月の楽しい時間を過ごす間にも、役所の公務員の方々はしっかりと休息を取って、新しい年の業務に備えているんですね。

- 役所の休日:「行政機関の休日に関する法律」によって定められています。

- 年末年始の休み:12月29日から1月3日まで。

- 2025年から2025年の休み:同様に12月29日から1月3日まで。

このように、役所の公務員の方々の休日は、私たちの生活にも大きく関わっています。

年末年始の手続きなどは、休みに入る前に済ませておくと安心ですね。

彼らがしっかり休んで、また新しい年に元気に働いてくれることを願いつつ、私たちも素敵な年末年始を過ごしましょう!

仕事始め 1月4日

警察署・警察官の仕事納めと仕事始め

官執勤務者の場合

官執勤務者とは、主に警察署内で事務作業を行う警察官のことを指します。

彼らは、2025年12月29日から2025年1月3日までの6日間、一般の公務員と同様に年末年始の休暇を取ります。

この期間中、警察署の事務作業は基本的に停止しますが、緊急時には対応する体制を整えています。

例えば、大きな事件や事故が発生した場合、これらの警察官も出勤して対応することがあります。

交代制勤務者の場合

交代制勤務者は、交番やパトロールなど、市民の身近な場所で活動する警察官です。

彼らは年末年始も含め、24時間体制で私たちの安全を守っています。

交代制勤務者は、月に約8日の休日を取りますが、その他の日はシフト制で勤務しています。

特に年末年始は、人々が集まるイベントが多いため、警備や巡回を強化することが一般的です。

消防署・消防士の仕事納めと仕事始め

消防署の事務職員の場合

消防署の事務職員も、警察官と同じく12月29日から1月3日まで休暇を取ります。

この期間中は、消防署の一般的な事務作業は休止し、緊急対応に集中します。

現場勤務の消防士の場合

現場で活躍する消防士は、年末年始も交代制で勤務しています。

彼らは火災、救助、救急など、さまざまな緊急事態に対応するため、基本的に休みがありません。

特に年末年始は、火災のリスクが高まることもあり、彼らの負担は大きくなります。

時間外や休日出勤には手当が支給され、彼らの努力が報われるようになっています。

また、地域によっては、消防団員が普段の仕事と並行して消防活動に従事しており、地域の安全を支えています。

銀行と証券取引所の仕事納めと仕事始めやATMについて

年末年始は何かと忙しい時期ですよね。

特にお金の管理に関しては、銀行や証券取引所の営業日程を知っておくことが大切です。

そんな年末年始の銀行と証券取引所の営業について、わかりやすくご説明しますね。

銀行の年末の営業日程

通常、銀行は12月30日まで窓口業務を行っています。

でも、2025年はちょっと特別。

なんと、12月30日が土曜日にあたるため、仕事納めは12月29日(金)になるんです。

これはちょっと注意が必要ですね。

銀行の年始の営業開始日

新年は、銀行がお休みに入ることが多いです。

通常、12月31日から1月3日までが休業期間。

そして、新しい年のスタートは1月4日からとなります。

証券取引所の営業日程

証券取引所も銀行と同じく、通常は12月30日まで営業しています。

しかし、2025年は29日までとなっています。

証券取引所の年末の最終営業日は「大納会」、年始の最初の営業日は「大発会」と呼ばれていて、市場にとっては大切な日なんですよ。

ATMの利用について

年末年始でも、キャッシュコーナーのATMは利用可能な場所が多いです。

ただし、営業時間が通常と異なることがあるので、事前に確認することが大切です。

また、コンビニに設置されているATMは、年中無休で24時間利用できるイメージがありますが、提携している銀行によっては年末年始に休みがあることも。

こちらも合わせて確認しておくと安心です。

年末年始は、銀行や証券取引所の営業日程に注意して、お金の管理を計画的に行いましょう。

ATMの利用に関しても、事前に営業時間や休業日をチェックしておくと、年末年始も安心して過ごせますね。

仕事始め 1月4日

郵便局の仕事納めと仕事始めやATMについて

年末年始は、私たちにとって特別な時期ですよね。

家族や友人と過ごす時間、新年の準備…。

そんな中で、郵便局のサービスも少し変わるんです。

郵便局の仕事納めと仕事始め

まず、2025年の郵便局の仕事納めは、12月29日になります。

なぜかというと、その年の12月30日が土曜日だからなんです。

普段は、年末の忙しい時期でも郵便局はフル稼働していますが、この日は少し早めに仕事を終えるんですね。

そして、新年を迎えて、郵便局の仕事始めは2025年の1月4日から。

新しい年のスタートを切る日です。

貯金・保険サービスの休業期間

郵便局では、貯金や保険のサービスも提供していますが、この年末年始の期間(2025年12月31日から2025年1月3日まで)は、銀行と同じようにお休みになります。

この期間中は、新しい口座の開設や保険の手続きなどはできないので、ご注意ください。

郵便サービスの休業期間

郵便サービスも、基本的には貯金・保険サービスと同じ期間、お休みになります。

ですが、一部の郵便局では、この期間中も営業している場合があります。

もし急ぎの郵便物がある場合は、事前に営業している郵便局を確認しておくと安心ですね。

ATMの営業状況

そして、郵便局のATMは年中無休!これはとても便利ですよね。

年末年始でも、お金の引き出しや振込みが必要な時には、郵便局のATMを利用できます。

年末年始は、郵便局のサービスも少し変わりますが、ATMはいつでも使えるので、とても心強いですね。

何かと忙しいこの時期、郵便局のサービスを上手に利用して、スムーズな年末年始を過ごしましょう!

仕事始め 1月4日

一般的な企業の仕事納めと仕事始め

多くの企業では、年末年始の休暇は12月29日から1月3日までとされています。

これは、公務員の休暇スケジュールに準じていることが多いのです。

では、なぜこの期間なのでしょうか?

休暇期間の背景

この時期、役所が閉まってしまうため、企業活動に必要な書類の取得や手続きができなくなることが主な理由です。

たとえば、新しい事業を始める際に必要な許可書や、契約に必要な公的な書類など、役所でしか手に入らない重要な書類が多いんですよ。

役所が休みに入ってしまうと、これらの書類を取り寄せることができなくなり、結果として企業も業務を停止せざるを得ない状況になるんですね。

仕事納めと仕事始め

一般的には、仕事納めが12月28日、仕事始めが1月4日とされています。

この日を境に、多くの企業が年末年始の休暇に入るわけですが、企業によっては少し異なる場合もあります。

企業によるバリエーション

実は、企業によっては12月29日を仕事納め、1月5日を仕事始めとしているところもあるんですよ。

これは、企業の業種や業務内容、または社内のカレンダーによって異なるため、特にビジネスを行う際には、相手企業のスケジュールを確認しておくことが大切です。

仕事始め 1月4日

病院の仕事納めと仕事始め

急な体調不良やケガで病院を訪れることもあるかと思いますが、病院によってお休みの期間が異なるので、事前に知っておくと安心ですよね。

市立・県立病院のお休み

まず、市立や県立の病院についてですが、これらの病院は公的機関なので、お休みの期間が決まっています。

具体的には、12月29日から新年の1月3日までの6日間が休診となります。

この期間、通常の診療はお休みですが、緊急時の対応は別です。

- 仕事納め:12月28日

- 仕事始め:1月4日

救急や休日診療について

大切なのは、救急や休日診療はこの期間でも受け付けているという点です。

万が一の時のために、お住まいの地域の救急対応病院を事前に調べておくと良いでしょう。

また、不安な場合は、休み前に電話で確認してみるのも一つの方法です。

個人経営のクリニックのお休み

次に、個人が経営しているクリニックについてですが、こちらは病院によってお休みの期間が異なります。

一般的には、市立・県立病院よりも柔軟に休診日を設定していることが多いです。

ですので、かかりつけのクリニックがある方は、年末になる前に、休診日を確認しておくと安心です。

- 市立・県立病院:12月29日〜1月3日が休診

- 個人経営クリニック:病院によって異なるので事前確認が必要

- 救急・休日診療は受け付けあり:不安な場合は電話で確認を

年末年始は、何かとバタバタしがちですが、健康管理には十分気を付けて、素敵な新年を迎えましょうね。

体調が悪くなった時のために、この情報を覚えておくと、きっと役立つはずですよ。

仕事納め(御用納め)の時の挨拶は?

相手の迷惑にならないように簡潔を心掛けましょう。

「今年1年ありがとうございました」という感謝と、「引き続き、来年もよろしくお願いします」、というポジティブな気持ちが伝わる挨拶がベストです。

年賀状と同じような内容だと考えればいいと思います。

仕事始め(御用始め)の時の挨拶は?

新年のご挨拶は「あけましておめでとうございます」が基本です。

新年のご挨拶は、職場であっても、お取引先であっても「あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します」で間違いなしです。

- あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

- 新年おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。

ただし、喪中の方は「あけましておめでとうございます」を使わないケースも。

先方が「おはようございます」の挨拶だった場合には、こちらも「おはようございます。本年もよろしくお願い致します」でOKです。

「御用納め」と「仕事納め」や「御用始め」と「仕事始め」の違いは?

最近は、年末や年始のニュースを見ていても「今日が仕事納めです」「本日から仕事始めです」という言葉が使われており、御用納めや御用始めはあまり聞かれなくなりました。

しかし、「御用」という言葉は、元々は官公庁や政府などの仕事を指す言葉で、御用(仕事)が終わる日・始まる日をそれぞれに「御用納め」「御用始め」と呼んでいました。

それがいつしか、御用という言葉の持つ「お上の仕事」というイメージが、一般企業とは必ずしも一致しないことから仕事納め・仕事始めと呼ばれるようになったそうです。

また、御用納めや御用始めは法律によって制定された日にちが採用されているのに対し、仕事納めや仕事始めは各企業によって定められており、必ずしも同じとは限りません。

仕事納めに関するよくある質問

日本のお役所はなんで「仕事納め」するんですか?

年末年始休暇に入る前に、「仕事納め」と言っているだけで、何にも変わっていないと思います。

また、部署によっては、年末年始も仕事もしています。

役所だと年度末3月、民間だと決算月の方が重要だと思います。

仕事納めの日は早めに仕事が終わりますか?

一般的に早めに仕事が終わるそういう会社が多いと思います。

JRや私鉄の仕事納めは?運休するの?

年末年始のJRの運行状況は、12月29日までは通常の平日ダイヤ、12月30日から1月3日まで休日ダイヤです。

仕事始めに関するよくある質問

メールでの仕事始めの挨拶は?

メールで取引先などにご挨拶をするならば、件名に「新年のご挨拶」と入れ、本文を「謹んで新年のご挨拶を申し上げます。」と始めます。

その後、昨年のお礼や今年の抱負などを続け、「皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を、心よりお祈り申し上げます。本年もよろしくお願いいたします。」と締めましょう。

仕事始めの挨拶はいつまでに済ませるのか?

年明けのお仕事は忙しいと思いますが、ご挨拶はできるだけ「松の内」までに済ませます。

「松の内」とは、お正月に家にやってくる年神様が目印にするという、「門松」が飾ってある期間という意味です。

つまり、家に年神様が宿っているお正月の数日間のことですね。元旦から始まって、関東ならば1月7日、関西ならば1月15日までと、地域によって違うので覚えておきましょう。

仕事納め2025年仕事始め2025年はいつ?のまとめ

いかがでしたか?

仕事納めや仕事始めは、昔からの政府や官公庁の仕事の終わりや始まりに関係しているものだったのです。

その理由も知ると、納得のいくものだったのではないでしょうか。

ただし、バブル経済は崩壊後は独自に年末年始の休みを立てる会社も多くあり、年内を早めに切り上げて1月2日から新年の仕事を始めるところや、逆に年末は12月30日まで仕事をして年明けに休みを長めにとる会社など、様々にあるようです。

コメント