茅の輪くぐりは、毎年6月に行われる神事です。

茅の輪くぐりは、昔からある神社の行事で、よく耳にする人も多いかと思います。

無事に夏の暑さを乗り越え、元気に何事もなく、無病息災を願う家族連れなどからの人気が高い茅の輪くぐりですが、そんな茅の輪くぐりの意味や由来と、茅の輪くぐりの作法や意味についてまとめました。

茅の輪くぐりとは?

茅の輪は。元々は、茅(ちがや)を束ねて大きな輪としたもの。

正月から六月までの半年間の罪穢(つみけがれ)を祓う夏越の大祓(おおはらえ)に使用され、それをくぐることにより、疫病や罪穢が祓われるといわれています。

今では、多くの神社では「芦」を使っているようです。

6月は、どこの神社も芦が手に入りますが、12月は芦が手に入らないことから早刈りの稲藁を使うところが多いようです。

これにより夏の大祓では茶色の輪、年越しの祓では青みのある輪がみられるかもしれません。

茅の輪くぐりはいつ?

茅の輪くぐりは、毎年6月30日に行われるのが一般的です。

この日は、1年の半分が過ぎた6月の晦日(みそか)にあたり、「夏越の祓(なごしのはらえ)」と呼ばれています。

※神社によっては、6月30日頃からしばらくの間、茅の輪が設置されるところもあります。設置されている期間中はいつでも茅の輪くぐりができます。

6月の大祓のことを、夏越の祓(なごしのはらえ)と呼んだり、

12月の大祓のことを、年越の祓(としこしのはらえ)と呼んで親しまれています。

通常、「茅の輪くぐり」は、夏越の祓(なごしのはらえ)に行われる行事です。

茅の輪くぐりの由来

どうして大祓の時に茅の輪をくぐるのかというと、その由来は、奈良時代に編集された備後の国風土記(びんごのくにふどき)によると、次のようなことだそうです。

日本神話の中で、ヤマタノオロチを倒した素盞鳴尊(すさのおのみこと)が、南海の神の娘と結婚するために、南海で旅をしている途中、蘇民将来(そみんしょうらい)、巨旦将来 (こたんしょうらい)という兄弟のところで宿を求めたところ、弟の巨旦将来は裕福であったにもかかわらず宿泊を拒んだのに対し、兄の蘇民将来は貧しいながらも喜んで厚くもてなしました。

その数年後、再び蘇民将来のもとを訪ねた素盞鳴尊は「もし悪い病気が流行ることがあった時には、茅で輪を作り腰につければ病気にかからない」と教えられました。

そして疫病が流行したときに巨旦将来の家族は病に倒れましたが、蘇民将来とその家族は茅の輪で助かったというのです。

この言い伝えから「蘇民将来」と書いた紙を門にはっておくと災いを免れるという信仰が生まれました。

茅の輪も当初は伝説のとおり小さなものを腰に付けるというものでしたが、しだいに大きくなって江戸時代初期になり、大きな茅の輪をくぐって罪や災いと取り除くという神事になった。というのが由来です。

茅の輪くぐりの意味

茅の輪くぐりは、正月から半年間のケガレを祓い、残り半年の無病息災を祈願するという意味があります。

茅の輪をくぐることで禊(みそぎ)をして邪悪な穢れ(けがれ)を祓い(はらい)、災難を予防する為のものです。

基本的に6月30日に行われ、夏越の祓(なごしのはらえ)と言われています。

特にこの梅雨の時期から夏にかけては、天然痘などの疫病がはやることが多かったようです。

そういった疫病除けに茅の輪が有効と考えられていたようです。

また、大祓では茅の輪をくぐるだけではなく、ひとがたに切った白紙などの人形の身体に息を吹きかけ、身代わりとして水に流す。という儀式も行われます。

これは茅の輪と同様に知らず知らずのうちに犯した罪や、積り積もった心身の穢れを取り除くことができるといわれています。

心と身体をきれいすれば幸せが招きやすくなり、さらに多くの幸福が訪れるという大祓。

ぜひとも参加したくなる行事だと思いませんか。

お水汲みができるという噂を聞きつけ、水無瀬神宮へ✨

いい雰囲気の神社だなぁーと思ったら、茅の輪くぐりがあるー😳そうか、もうそんな季節かぁ🌿

いい香りに包まれて、不要なもの、穢れを落としてまいりました✨

神さまいつもありがとう💕#水無瀬神宮#お水をいただきました#茅の輪くぐり pic.twitter.com/TbOgXeqehy— あんだんて☆みゆ (@andante_miyu) June 5, 2020

少彦名神社へお詣り⛩

茅の輪くぐりをして、半年の穢れを祓って。

「夏越・水無月之祓」の御朱印をいただきました。

後半年を清らかに過ごせますように🙏#少彦名神社 #御朱印 #御朱印巡り pic.twitter.com/mN4WXrkkzC— こねこ (@koneko2008) June 7, 2020

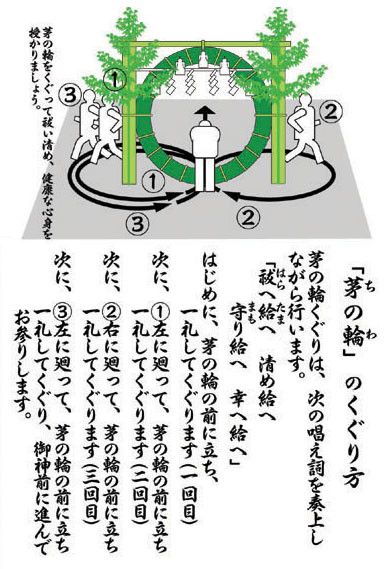

茅の輪くぐりの作法やくぐり方

茅の輪くぐりの作法(動画)

- 先ず、茅の輪の前に立って軽く礼をします。左足からまたいで輪をくぐり、左回りに回って元の位置に戻ります。

- 茅の輪の前で軽く礼をします。右足からまたいで輪をくぐり、右回りに回って元の位置に戻ります。

- 茅の輪の前で軽く礼をします。左足からまたいで輪をくぐり、左回りに回って元の位置に戻ります。

- 茅の輪の前で軽く礼をします。左足からまたいで輪をくぐり、ご神前まで進みます。二拝二拍手一拝の作法でお詣りします。

茅の輪くぐりの唱え言葉は?

茅の輪をくぐっているときに神拝詞(となえことば)を言いながらくぐります。

「はらへたまへ きよめたまへ まもりたまへ さきはえたまへ」

(祓い給へ 清め給へ 守り給へ 幸え給へ)

※地域や各神社で、茅の輪くぐりの時の「神拝詞(となえことば)」は、違いますので、各神社でお尋ねください。

無病息災

左回り→右回り→左回り

おくぐりください😊#建部大社 pic.twitter.com/CMV2n8x4Jr— 建部大社/takebetaisha(公式) (@takebetaisha) June 11, 2022

お作法あるんや、、

茅の輪くぐりの作法を徹底解説! 京都をはじめ有名な15寺社も紹介! | ホトカミ https://t.co/h8fjmo0lIB #ホトカミ @hoto_kamiより

— こが とも (@tomot1106) March 18, 2020

【各地・茅の輪くぐり】夏越し祓の行事。茅や藁で作った大きな輪を寺社の境内などに立て、真上から見て八の字を描くように「蘇民将来」などと唱えながら、通り抜けること3巡するのが作法である。寺社によっては小さな茅の輪を授与するところもある。 pic.twitter.com/ynUwlYOsNV

— 奇祭ファン倶楽部(KFC) (@clubkisai) October 4, 2019

茅の輪くぐりの時にやってはいけない事

「茅の輪の草を何本か引き抜く、もしくは引き抜いて持ち帰る」

これは絶対にやってはいけないそうです。

というのは、茅の輪は、多くの参拝者の穢れを吸収している物ですから、それを引き抜いたり、持ち帰ったりする行為は、穢れを自分の体に吸収しているようなものです。

つまり、この茅の輪のカヤを持って帰るという事は、たくさんの人の疫病・罪穢れを家に持って帰る行為となるんです。

なので、絶対にやらないでください。

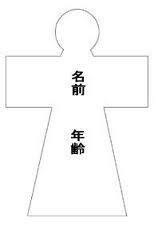

夏越の大祓の形代(かたしろ)について

夏越の大祓には「形代」(撫物ともいい、紙を人の形に切り抜いたもの)に、名前と年齢を書き、さらにその形代で身体を撫でて息を吹きかけます。

そうすることに より、自分の罪穢を移し、それを海や川などに流しわが身の代わりに清めてもらいます。

また、合わせて、疫病や罪穢を祓う「茅の輪くぐり」を行います。

人形代 (ひとかたしろ)

日々の生活の中で、知らず知らずの内に、心身についた罪ケガレをこの人形代に託して祓い清め、無病息災をお祈りするものです。

氏名・生年月日・年齢を書いて、身体の罪ケガレを拭き取るようになで、息を三回吹きかけます。

車形代 (くるまかたしろ)

愛用している車・単車・自転車等に、知らない内に降りかかった様々な禍事(まがごと)・罪ケガレをこの車形代に託して祓い清め、交通安全をお祈りするものです。

車の運転者名と、車輌ナンバーをご記入します。

今年も早いもので水無月の「夏越の大祓」を執り行う時節となりました。現在国内に蔓延している疫病退散の願いを込め、身についた半年間の罪・穢れを「人形ひとがた」(形代かたしろ)にうつして祓い清め、心に憂い無き年にしたいものです。 当社は来たる6月30日午後3時より執り行います。 pic.twitter.com/6zWV0Zh8Oa

— 神仏習合の大衡八幡神社 便り (@oohirahachiman) June 2, 2020

橿原神宮庁さまからのお便りは、夏越大祓のご案内と人形代(ひとがたしろ)が入っていました。

人形代と一緒入っていた車形代、初めて見ました。

なかなか斬新‼️#橿原神宮庁#夏越大祓#人形代#車形代 pic.twitter.com/iUhXQEyyBv— かこ。 (@hanacocoa) May 20, 2020

茅の輪くぐりが体験できる有名神社

茅の輪くぐりを体験することができる有名な神社として、以下の神社が挙げられます。

鴻神社(埼玉県)

縁切りと縁結びの神社のひとつで、良い縁を引き寄せ、悪い縁を断つと言われています。また、コウノトリ伝説があり、子宝や安産を願う人々にとっても有名なパワースポットとして知られています。また、本殿の左側には三狐稲荷神社があり、ここは縁を切ることや結ぶことで有名です。この神社には、天狐、地狐、人狐の三匹の狐が祀られています。社殿の両脇には樹齢500年以上のイチョウが並んでおり、夫婦円満を象徴する神聖な木として大切にされてきました。茅の輪くぐりは6月から7月に行われるため、無病息災も一緒に祈願する絶好の機会です。

大宮八幡宮(東京)

1万5,000坪の広大な敷地を持ち、なんと950年以上の歴史を誇ります。ここでは、応神天皇とその父母である仲哀天皇と神功皇后が祀られています。特に応神天皇は、母親の胎内からすでに力を発揮したという逸話で知られています。神功皇后は、危機的な状況から逃れるために、応神天皇の出産を遅らせるためにお腹に石を巻き付け、その後無事に安全な場所で出産されたという伝説が伝えられています。そのため、この神社は子育てや安産を祈る人々にとって有名な存在となりました。茅の輪くぐりは、夏越の大祓である6月30日に行われます。この儀式では、「水無月の~」という歌を唱えながら茅の輪をくぐります。驚くほど都心に位置しているにもかかわらず、この神社は豊かな緑に覆われており、マイナスイオンも豊富です。都会の喧騒から離れ、心身を浄化しパワーチャージするには最適なパワースポットとしておすすめです。

八坂神社(京都)

本殿の近くにある池には、龍が住んでいるという伝説があり、そのため龍神様のエネルギーを感じることができると言われています。この神社では、縁を切ることや結ぶこと、商売繁盛、美容など、さまざまな要素に関連した神様が祀られており、パワースポットとして人気を集めています。入口の石段を上り、西楼門をくぐると、蘇民将来を祀る疫神社があります。こちらでも茅の輪くぐりが有名です。境内には大きな茅の輪が設置されており、6月30日には大祓式が執り行われます。この祭りでは、茅の輪をくぐりながら心身を浄化すると同時に、厄や邪気を払うとされています。

出雲大社(島根)

出雲大社は、縁結びの神様として広く知られている神社のひとつです。ここでは、主祭神として大国主命(おくにぬしのみこと)を祀っており、その御本殿は国宝に指定されています。また、「神楽殿」として知られる建物には、長さ約13メートル、重さ約4.5トンの大注連縄が掲げられており、その存在も有名です。さらに、出雲大社の中でも最もパワフルなスポットとされているのが、「素鵞社(そがのやしろ)」で、ここではスサノオノミコトが祀られています。お忘れなく、御本殿の裏側も訪れてみてください。出雲大社では、6月30日に「輪くぐり神事」と呼ばれる夏越の大祓が執り行われます。この神事では、神職が一対の茅を両肩に掛け、U字型に曲がった茅の輪を縄跳びのように飛び越えるという、独特な形式が特徴です。この儀式は一風変わったものであり、出雲大社ならではの魅力となっています。

太宰府天満宮(福岡)

太宰府天満宮は、学問の神様と称される菅原道真公を祀る神社であり、全国に約12,000社もの分社が存在する総本宮です。こちらでは、道真公の誕生日である7月24日と25日に茅の輪くぐりが行われます。この儀式は太宰府天満宮ならではの特別なイベントとなっています。さらに、太宰府天満宮の奥に進むと、天開稲荷社があります。こちらは開運と幸運をもたらしてくれるパワースポットとして注目されています。奥の方にある石段を渡り、天開稲荷社へと向かうと、特別なエネルギーを感じることができるでしょう。太宰府天満宮の神聖な空間の中で、開運と幸運を願うことができます。

茅の輪くぐりに関するよくある質問と回答

茅の輪くぐりには以下のようなよくある質問と回答があります。

Q: 茅の輪くぐりはどのくらいの期間行われますか?

A: 茅の輪くぐりの期間は神社によって異なります。一般的には1日や数日間行われることが多いですが、長い場合は1週間以上になることもあります。

Q: 茅の輪くぐりの後、どのように帰れば良いですか?

A: 茅の輪くぐりの後は、基本的には一礼をして退場します。神社によっては特定のルートを通って帰るように案内されることもありますので、注意して案内に従いましょう。

Q: 茅の輪くぐりに関連する他の行事や風習はありますか?

A: 茅の輪くぐりには、他にも関連する行事や風習があります。例えば、七夕や節分などの行事では、茅の輪を使った儀式が行われることがあります。これらの行事も、日本の伝統文化を楽しむ機会として知られています。

まとめ

茅の輪くぐりは、日本の伝統的な神事であり、夏越の祓や年越の祓として行われます。

茅の輪くぐりの目的は、悪い運気や穢れを祓い、新たなエネルギーを取り込むことです。

茅の輪くぐりを体験するためには、参加する神社の日程や期間を確認し、具体的な手順や作法に従って行います。

また、茅の輪くぐりの際には唱え詞を唱えることも一般的ですが、神社ごとに異なる場合があります。

神社を訪れる際には、祓いの意味や効果を理解し、適切な服装やマナーに気を付けて参拝しましょう。

コメント