夏越の大祓の食べ物って、どんなものか知っていますか?

夏越の大祓は、日本の伝統行事のひとつで、毎年6月30日に行われます。

この時期になると、特別な行事食が楽しめるんです。

でも、「どんな食べ物を食べればいいの?」と悩む方も多いでしょう。

2025年の夏越の大祓に向けて、地域ごとに異なる美味しい食べ物や行事食について詳しくご紹介します。

これを読めば、今年の夏越の大祓がもっと楽しくなりますよ。

ぜひ続きをご覧ください。

- 夏越の大祓の行事食について詳しくわかります

- 地域ごとの特別な食べ物やその意味がわかります

- 2025年の夏越の大祓の日時がわかります

- 茅の輪くぐりの方法や意味について理解できます

夏越の大祓の食べ物や行事食は?

夏越の祓(なごしのはらえ)という行事では、病気をしないで元気に過ごせるように願って、特別な食べ物を食べる風習がある地域もあります。

どんな食べ物を食べるかは地域や家庭によって違いますが、特に有名なものをいくつかご紹介しますね。

1. 夏越ごはん

「夏越ごはん」というのは、雑穀(ざっこく)ごはんの上にカラフルなかき揚げを乗せたものです。

かき揚げの形は、茅の輪(ちのわ)という輪っかをイメージして作られています。

お米はお腹にたまりやすく、エネルギーが長持ちするので、暑い夏でも元気に過ごせるようになりますよ。

| 料理名 | 説明 |

|---|---|

| 夏越ごはん | 雑穀ごはんの上にカラフルなかき揚げを乗せたもの |

2. 和菓子(水無月)

京都では「水無月(みなづき)」という和菓子が食べられます。

これは、白いういろうの上に小豆が乗った三角形の和菓子です。

昔から無病息災を願って食べられてきました。

6月の終わり頃になると、京都の和菓子屋さんにはたくさんの水無月が並びますよ。

| 料理名 | 説明 |

|---|---|

| 水無月 | 白いういろうの上に小豆が乗った三角形の和菓子 |

3. かき揚げ丼

関東地方では「かき揚げ丼」が人気です。

雑穀米の上にかき揚げを乗せたもので、丸い形のかき揚げが茅の輪をイメージしています。

おろしだれをかけてさっぱりと食べると、とてもおいしいです。

また、「だしかけ夏越ごはん」というバージョンもあり、雑穀米にきゅうりやトマト、大葉などを乗せて出汁をかけて食べます。

| 料理名 | 説明 |

|---|---|

| かき揚げ丼 | 雑穀米の上にかき揚げを乗せた丼 |

| だしかけ夏越ごはん | 雑穀米に夏野菜を乗せて出汁をかけたもの |

4. 夏野菜カレー

夏野菜カレーは、雑穀米と一緒にナスやトマト、オクラなどの夏野菜を使ったカレーです。

カレーなら子供たちも大好きなので、家族みんなで楽しめますね。

| 料理名 | 説明 |

|---|---|

| 夏野菜カレー | 夏野菜を使ったカレー |

5. ビビンバ丼

ビビンバ丼も人気のアレンジレシピです。

雑穀米の上にほうれん草やにんじん、もやしのナムルを乗せて、焼肉のタレで炒めた牛肉をトッピングします。

食欲が進む一品で、コチュジャンを添えても美味しいですよ。

| 料理名 | 説明 |

|---|---|

| ビビンバ丼 | 雑穀米の上にナムルと牛肉を乗せた丼 |

夏越の祓の日には、ぜひこれらの特別なごちそうを楽しんでみてくださいね。元気に夏を過ごせますように。

夏越の大祓とは?

夏越の大祓とは701年の大宝律令の時に宮中で正式に始まった伝統行事であり、大祓の一種です。

大祓は夏越の大祓と年越の大祓が存在し、半年間ためた心身の穢れや諸々の罪や過ちを祓うという儀式になっております。

この行事は厄難消除以外にも、無病息災や交通安全といったご利益があるとされており非常に有名な行事となっているのです。

ただし、神社によっては名称が変わっており、大祓祭とか大祓神事と呼ばれていることもありますので、注意しましょう。

応仁の乱によって宮中行事としては廃絶されて神仏習合の影響で廃れてしまったのですが、明治時代の太政官布告によって復活したという経緯もあります。

2025年の夏越の大祓はいつ?

基本的に大祓のタイミングは決まっており、十干十二支などでずれるモノではありません。

夏越の大祓は毎年6月30日に行われます。

全国の多くの神社では、6月と12月の晦日に「大祓式」が行われます。

- 6月の大祓、6月30日・・・ 「夏越の祓(はらえ)・夏越の大祓(おおはらえ)」

- 12月の大祓、12月31日・・・ 「年越の祓・年越の大祓」

6月30日に行われる夏越の祓では、1年の前半を無事に過ごせたことに感謝するとともに、半年間の罪や穢れをお祓いし、残り半年も清らかな気持ちで過ごせるよう願う神事が行われるのです。

昔の日本は1~6月で一年が終わって7月1日から新年として扱われ、7~12月で一年が終わるという扱いだったので、今もその名残を受けて大祓は6月30日と12月31日という2回行われているのです。

もちろん、旧暦と新暦では大きな日にちのずれが発生するのですが、明治政府による改暦のタイミングでこの大祓のタイミングは新暦6月30日と12月31日にするとされていたので、今もそのまま採用され続けております。

夏越の大祓に行われる行事

夏越の大祓で行われる行事について、わかりやすくお伝えしますね。

大祓は、半年の間にたまった罪や汚れを清めるための大事な行事です。

「大宮八幡宮」さんでのやり方を参考にしてみましょう。

- 大祓詞(おおはらえのことば)を唱える:まず、神主さんと一緒に大祓詞を唱えます。

- 切麻(きりぬさ)でお祓い:次に、切麻というお米や紙でできたものを使って、自分の体を清めます。

- 形代(かたしろ)で身体を撫でる:人の形をした紙(形代)で体を撫で、息を三回吹きかけます。これで心身の罪や汚れを形代に移します。

- 茅の輪くぐり:その後、茅の輪という草で作られた大きな輪を三回くぐります。これで疫病や災難を避けるよう祈ります。

- 形代を流す:最後に、汚れを移した形代を川などの清流に流します。

- 直会(なおらい):最後に、参加者全員で食事をして終了です。

場所によってやり方が少し違うこともありますが、基本的な流れは同じです。

この流れを覚えておけば、どこの神社でも安心して参加できますね。

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| 大祓詞を唱える | 神主さんと一緒に大祓詞を唱える |

| 切麻でお祓い | 切麻を使って自分の体を清める |

| 形代で身体を撫でる | 形代で体を撫で、息を三回吹きかける |

| 茅の輪くぐり | 茅の輪を三回くぐる |

| 形代を流す | 汚れを移した形代を川などに流す |

| 直会 | 参加者全員で食事をする |

このように、大祓は心と体を清める大切な行事です。ぜひ、神社での行事に参加してみてください。

夏越の大祓が有名な神社

夏越の大祓で有名な神社は素戔嗚尊のゆかりの神社と言われている兵庫県の広峰神社や広島県の素盞嗚神社、車での茅の輪くぐりができる茨城県の笠間稲荷神社でしょう。

他にも東京都渋谷駅から徒歩5分の金王八幡宮でも夏越の大祓は行っておりますし、大宮八幡宮の大祓や京都府の八坂神社の大祓も有名です。

基本的にこの夏越の大祓は日本全国各地の神社で行われている行事となりますので、気になるという方は最寄りの神社の予定や日程を確認してみると良いでしょう。

夏越の大祓いの茅の輪くぐりの意味は?

夏越の大祓をある程度本格的に行う神社では、茅の輪が用意されます。

この茅の輪はしめ縄でできており、穢れを締め出して神聖な場所を守るという意味があるのです。

この茅の輪をくぐるということはくぐることで自分の心身にとりついてしまっていた穢れを置き去りにするという意味があります。

茅の輪くぐり以外にも形代を使って自分の罪や汚れを移して我が身の代わりに身を清めるという儀式も大祓には入っていますので、ひたすらに穢れを落とす行事が含まれていると考えましょう。

ちなみに、この形代には車の形をした車形というのも存在しており、こちらがいわゆる交通安全のために用いられるものとなっています。

ちなみに、この茅の輪くぐりは素戔嗚尊が旅の途中に宿に泊めてもらった時にそのお礼として茅の輪くぐりを教えたというのが由来で、本来は小さな茅の輪を腰に下げるというスタイルだったようです。

これが江戸時代に入ると巨大化して茅の輪くぐりという神事が誕生したと言われております。

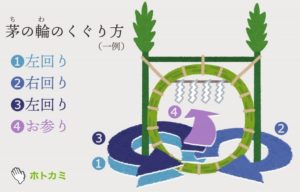

茅の輪のくぐり方

参考URL:https://hotokami.jp/articles/158/

これは口で説明するよりも、上記サイトにあったやり方を示した図を見るのが一番わかりやすいです。

簡単に記載すると、左回り⇒右回り⇒左回り⇒またいでくぐってお参りという形になります。

また、くぐる前には一礼する必要があるので正確には「一礼してから左回り⇒一礼してから右回り⇒一礼してから左回り⇒一礼してからまたいでくぐってお参り」となるでしょう。

また、茅の輪くぐりをするときは「水無月の夏越の祓する人は ちとせの命のぶといふなり(参考:茅の輪くぐり」唱え詞【公式】諫早神社)」といったご神歌を唱いながらやるといったルールも存在していますが、神社によって歌の内容が異なるところもあるようです。

茅の輪くぐりの作法!

基本的には先に紹介したやり方をそのまま踏襲するのが正解なのですが、場所によってやり方が異なったり、細かいルールが付随することがありますので随所神社に確認した方が良いです。

たとえば、

「一礼してから左回り⇒一礼してから右回り⇒一礼してから左回り⇒一礼してからまたいでくぐってお参り」

という順番ではあるけど、左回りのときは左足からまたいで右回りの時は右足からまたぐというルールの神社も存在しますし、

「一礼してから左回り⇒一礼してから右回り⇒一礼してからまたいでくぐってお参り」

のように一周少ないケースも存在しているようです。

他にも神社むけの細かいルールがあります。

神社に入るときは鳥居や門の前で一礼するとか、参道の真ん中は神様の通り道なので避けるとか、手水舎がある場合はそこで一礼して途中ですくい直さないように多くすくって絶対に直接口にはつけないとか色々とありますので、神社に行き慣れていないという人はそちらの勉強も必須でしょう。

夏越の大祓と年越の大祓の関係

夏越の大祓や年越の大祓とセットで考えられることが多いですが、それは二つとも「天下万民の罪穢を祓うための神事」だからです。

基本的にやることは「穢れを祓う事」であり半年間の厄災を祓い清める対となっている存在なので、同じく非常に大事な神事といえるでしょう。

夏越の大祓の食べ物のまとめ

夏越の大祓(なごしのおおはらえ)では、特別な食べ物を楽しむ習慣があります。

夏越ごはんは、雑穀ごはんの上にカラフルなかき揚げを乗せたものです。

京都では、水無月(みなづき)という小豆がのった三角形の和菓子が有名です。

関東地方では、かき揚げ丼や夏野菜カレーが人気です。

さらに、ビビンバ丼も夏越の祓の日にはよく食べられます。

これらの料理は、無病息災や元気に夏を過ごす願いを込めて食べるものです。

ぜひ、家族で楽しんでみてください。

この記事のポイントをまとめますと

- 夏越の大祓は半年間の穢れを祓う行事である

- 夏越ごはんは雑穀ごはんの上にカラフルなかき揚げを乗せたものである

- 夏越ごはんのかき揚げは茅の輪をイメージしている

- 京都では「水無月」という和菓子が食べられる

- 水無月は白いういろうの上に小豆が乗った三角形の和菓子である

- 関東地方では「かき揚げ丼」が人気である

- かき揚げ丼は雑穀米の上にかき揚げを乗せたものである

- だしかけ夏越ごはんは雑穀米に夏野菜を乗せて出汁をかけたものである

- 夏野菜カレーはナスやトマト、オクラなどを使ったカレーである

- ビビンバ丼は雑穀米の上にナムルと牛肉を乗せたものである

- 夏越の大祓は毎年6月30日に行われる

- 茅の輪くぐりは穢れを落とすために行われる

- 茅の輪はしめ縄でできており、神聖な場所を守る意味がある

- 形代を使って身体の罪や汚れを移す儀式がある

- 車形は交通安全のために用いられる形代である

- 茅の輪くぐりの由来は素戔嗚尊の旅の話に基づいている

- 夏越の大祓は日本全国の神社で行われている

- 兵庫県の広峰神社や広島県の素盞嗚神社が有名である

- 茅の輪くぐりの正しい作法を守ることが大切である

- 直会では参加者全員で食事をする

- 年越の大祓もあり、夏越の大祓とセットで考えられる

- 大祓は穢れを祓うための大事な行事である

- 旧暦と新暦で日にちのずれがあるが、6月30日に行われる

- 夏越の大祓は無病息災や交通安全のご利益がある

- 茅の輪くぐりは左回り⇒右回り⇒左回り⇒またいでくぐる順番で行う

- 神社のルールを守って行事に参加することが大切である

コメント