初詣はいつまで?行く時間帯や混雑を避けるポイントは?

初詣、それは新年を迎える日本の伝統的な行事です。

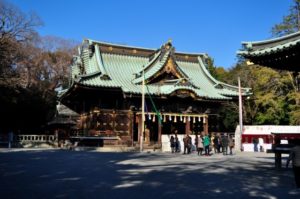

新しい年の始まりに、神社やお寺を訪れて、一年の安全や健康、幸運を祈るこの習慣は、多くの人にとって年始の大切な一部となっています。

では、初詣はいつまでに行けば良いのでしょうか?

また、混雑を避けるためのポイントや、初詣の際のマナーについても、一緒に見ていきましょう。

初詣はいつまでに行けばいいのか?

新年を迎えると、多くの方が初詣は、1月1日~3日の正月三が日に初詣に出かけますよね。

この初詣、一体いつまでに行けば良いのでしょうか。

実は、初詣には「松の内」という期間が関係しているんです。

「松の内」とは、お正月に年神様をお迎えするために、門松や松飾りを飾る期間のこと。

この時期は、新しい年の始まりを祝い、家族の健康や幸せを願う大切な時です。

では、この「松の内」はいつまでなのでしょうか。

実は、地域によって異なるんですよ。

関東地方では1月7日まで、一方関西地方では1月15日までとされています。

この期間内に初詣に行くのが一般的なんですね。

では、もし「松の内」を過ぎてしまったらどうするべきでしょうか。

実は、初詣は「松の内」が過ぎても大丈夫。新年を祝う気持ちはいつでも大切ですから、遅れても心を込めて参拝すれば、それで十分なんですよ。

初詣は、新年の抱負を新たにし、心を清める素晴らしい機会。

ぜひ、自分のペースで、新しい年のスタートを切ってみてくださいね。

どうしても初詣に行けない場合はいつまでに行けば良いの?

日本の新年を彩る伝統行事、初詣。多くの方が新年の願いを込めて神社やお寺へと足を運びます。

一般的には、新年を迎えてから「松の内」と呼ばれる1月7日までの期間に参拝するのが一般的ですが、実はそれ以降も参拝することは可能なんですよ。

特に、最近では「分散型初詣」という考え方が広がっています。

これは、新年早々の混雑を避け、参拝者が安全に神社やお寺を訪れることを目的としています。

例えば、旧正月、節分と、これらの日にちを含めて、2月中旬まで参拝期間を延長している社寺もあるのです。

「立春(りっしゅん)」というのは、節分の翌日にあたり、春の始まりを告げる日です。

この日までに参拝するという考え方もあり、松の内を過ぎても初詣に訪れる方が増えています。

もし、年始の忙しさや人混みが苦手で、静かに心を込めて参拝したいという方は、2月中を目安に訪れると良いでしょう。

この時期ならば、少し落ち着いた雰囲気の中で、新年の願いを神様に伝えることができますよ。

初詣は、新年の抱負や願いを新たにする大切な機会。

日本の伝統として、年々その形は変わりつつも、私たちの心に寄り添う素敵な習慣ですね。

初詣に行くベストな時間はいつ?

新年を迎えるにあたり、多くの方が心を新たにして初詣に出かけますね。

初詣は、新しい年の始まりを神様や仏様に感謝し、一年の安全や幸福を祈願する大切な行事です。

では、初詣に最適な時間帯はいつなのでしょうか?

実は、初詣に「これが正解!」という特定の時間帯は存在しません。

参拝する時間帯に関しては、特に厳格なルールはなく、皆さんのライフスタイルや都合に合わせて選ぶことができます。

ただし、いくつかのポイントを押さえておくと、より心地よい初詣ができるかもしれません。

初詣に適した時間帯の選び方

- 神社・お寺の開門時間を確認する

- 多くの神社やお寺は、通常の日よりも早く開門し、夜遅くまで開いていることがあります。特に三が日(1月1日から3日)は、夜間でも参拝できる場所が多いです。

- しかし、すべての社寺が夜間開門しているわけではありません。深夜や早朝に参拝を考えている場合は、事前に開門時間を確認しましょう。

- 混雑を避ける

- 元日や三が日の午前中は、特に混雑が予想されます。人混みを避け、ゆったりと参拝したい場合は、午後以降や1月4日以降がおすすめです。

- 心に余裕を持って参拝する

- 初詣は、新年の願いを込める大切な時間。心に余裕を持って、自分のペースで参拝しましょう。

初詣の際の注意点

- 服装について

- 初詣では、暖かくて動きやすい服装が適しています。特に足元は暖かく、歩きやすい靴を選びましょう。

- お賽銭の準備

- お賽銭は、小銭を用意しておくとスムーズです。新しい年の始まりにちなんで、新しい硬貨を用意するのも一つの方法です。

新年の幕開けに、心穏やかに初詣を楽しむために、これらのポイントを参考にしてみてください。

一年のスタートを清々しい気持ちで迎えることができるでしょう。

初詣に何回も行ってもいいの?

新年を迎え、新しい年の幸運を願って、多くの方が神社やお寺へ足を運ばれます。

そんな中、初詣に関して「何回訪れても良いのか?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

実は、初詣に関するルールは厳密に定められているわけではありません。

日本には数多くの神様や仏様がおられ、それぞれに異なるご利益や歴史があります。

例えば、商売繁盛を願うなら商売の神様、恋愛成就を願うなら縁結びの神様へと、願いに応じて訪れる神社仏閣は変わることでしょう。

このように、初詣は一つの神社やお寺に限定されるものではなく、心を込めて参拝することが何よりも大切です。

それぞれの神様や仏様に敬意を表し、感謝の気持ちを伝えることができれば、何度でも訪れることは問題ありません。

また、初詣は単に願い事をするだけでなく、その場所の歴史や文化を感じる機会でもあります。

古くから伝わる伝統や建築美を楽しむことも、初詣の醍醐味の一つです。

例えば、国宝級の建築物を持つ神社や、歴史的な背景が色濃く残るお寺など、訪れる場所ごとに異なる魅力を感じることができます。

さらに、地域によっては初詣の際に特有の行事や祭りが行われていることも。

これらの文化的な側面も含め、初詣は日本の伝統として大切にされている行事なのです。

最後に、初詣は一人で静かに行うものから、家族や友人と一緒に楽しむものまで、参拝の仕方は人それぞれ。

大切なのは、心から神様や仏様に感謝し、新しい年の幸せを願うこと。

それができれば、初詣はいつでも、どこでも、心豊かな体験となるでしょう。

初詣の期間にしてはいけないことは?

初詣の期間、つまり三が日にしてはいけない事はいろいろとあります。

まず、お正月の期間のお掃除は福を払うことになるのでNGとされています。

水仕事全般がタブーというルールもありますが、お風呂場やキッチンそしてトイレをお掃除できないのは困るという人も多いので、このルールは薄れつつあると思います(筆者も気にすることなくここは掃除してます)。

掃き掃除や掃除機を使ったお掃除は自重するという気持ちでいいでしょう。

また、刃物を使うと縁を切ることにつながるとしてNGであるという意見もあります。

お料理するときに包丁を使えないのはとっても不便ですが、台所仕事をせずにゆっくり休むという意味もありますのでこれは守ったほうがいいと考えています。

そして、煮炊きをすると灰汁が出てきますが、この灰汁が出るというのは「悪くが出る」という言葉に通じるのでNGという意見もあるのです。

お正月に炎を使うと火の神様が怒るという指摘もあります。

他にも、喧嘩をしてはいけないとか四足歩行の動物の肉を食べてはいけないとかお金を使いすぎてはいけないというルールもあるようです。

四足歩行の動物の肉を食べてはいけないというのは、殺生禁止という仏教の教えからきているとされていますが、鶏肉はセーフなのでこの時期は鶏肉を用意するといいでしょう。

そして、お金をお正月に使いすぎるとその1年はお金が貯まりにくくなるという教えもあるので、こちらも強く意識してください。

初詣の参拝マナー

・神前や仏様の前では肌の露出は極力少なめにする

・鳥居をくぐるときは軽く一礼する

・参道の真ん中は避ける

・手水を正しく使う(ひしゃくに水を汲んで左手を最初に清め右手を清める、左の手の平に水をうけて口をすすぎ、もう一度左手を清め持っていた部分をきれいにする)

・神社では二拝二拍手一拝をする

・お寺では手を打たずに「合掌」する

・お賽銭は投げ入れるのではなく近くまで進んでからそっと入れる

お賽銭の金額はいくらがいいの?

基本的には5円となりますが、10円・20円・30円・40円・50円・1万円も縁起が良いとされています。

基本的に5円玉が縁起が良いので、40円までは5円玉を用いてください。

10円は10円玉一枚だと願い事と遠縁(10円)になるからNGとされています。

初詣の混雑を避けるポイント

人によってはあまりにも人がいるのであきらめて帰る人もいるでしょう。

筆者も諦めて帰ったことが何回もあります。

そんな状態にならないようにするには、混雑を避けるしかないのです。

三ヶ日を過ぎてから行く

最も簡単な混雑の避け方が、最も込み合う三ヶ日を避けてしまうことです。

この三ヶ日はどうしても人が集中しますので、多少時間をずらしたところで多くの人たちが集まるでしょう。

特に、名前が知られている寺社はものすごく人が集まりますので、三ヶ日が終わった4日や5日に伺うといいでしょう。

混雑のピークを知る

初詣のピークはだいたい一緒で、元旦の0:00~2:00くらいまでは圧倒的な人が集まります。

また、元旦の朝から昼にかけてもかなりの人が集まりますので意識して避けるようにしてください。

知名度の高いところに行かない

初詣の人の集まり具合は基本的に知名度と比例します。

そのため、知名度が高いところを避ければある程度は混雑を避けられるでしょう。

明治神宮といった超有名スポットは避けてください。

三ヶ日は有名どころを巡らないで、地元の神社へ挨拶に伺うという人もいます。

初詣は神社とお寺どっち?

神社は神様を祀っている場所で、お寺は仏様を祀っている場所となります。

明治時代にあった「神仏分離令」によってお寺と神社が明確に区別されるようになりましたが、それまでは混ざり合っていたので区別はできなかったでしょう。

何らかの信仰上の理由が存在している人はお寺か神社のどちらかを選ばないといけませんが、特にこれといった決まりがないという人は自分が気に入った場所や行きたい場所を訪れてください。

初詣の意味や由来?

初詣は年が明けてからの初めてのお寺や神社へのお参りとなります。

もともと『詣』という漢字が「社寺を参拝する」という意味なので、初詣はそのままの意味となるのです。

この初詣の由来は平安時代から行われている「年籠り(としごもり)」にあるとされ、こちらは大晦日から元旦にかけて氏神様のいる神社にこもって豊作祈願をするという行事なのです。

これが大晦日にお参りする「除夜詣」と元旦にお参りをする「元日詣」に変化し、最終的には元旦にお参りをするという風習が残ったといわれております。

初詣の時の屋台の出店はいつまで?

この屋台はそのお寺や神社によって出店期間は異なっていますが、基本的には三ヶ日までと考えたほうがいいでしょう。

非常に人が集まる場所ならば4日以降も出店しているケースもありますが、三ヶ日で終わると考えたほうがいいです。

初詣はいつまでに行けばいいのか?のまとめ

以上、いかがだったでしょうか。

今回は初詣についていろいろと調べてまいりました。

初詣はいろんな屋台があるので、とっても楽しめるイベントでもありますがすさまじい人が集まるイベントでもありますので、人混みが苦手という方は最初からあきらめているという人もいるでしょう。

しかし、1月中ならば初詣という考え方もありますので、混雑具合がある程度おさまった1月末にいろんな場所を訪れてお参りするというのもありだと思っています。

コメント