節分の豆まきは、ただの楽しい行事ではなく、深い歴史と意味が込められた日本の伝統です。

しかし、その正しいやり方や由来を、皆さんはどれだけご存じでしょうか?

「節分」とは季節の変わり目を意味し、特に立春の前日に行われる豆まきは、邪気を払い幸せを招く重要な役割を果たしてきました。

では、なぜ豆なのでしょう?

豆は五穀の一つで、古来より神聖なものとされ、豆をまくことで家の中に幸せを招くとされていたのです。

この記事では、節分の由来や豆まきの正しいやり方、豆まきに込められた意味を詳しく解説しています。

節分の夜、家族が集まり笑い声とともに豆をまくこの行事は、新しい年の幸せを願う大切な瞬間。

ぜひ、この素敵な伝統を楽しんでみてはいかがでしょうか。

きっと、新しい年の幸せが訪れるはずです。

節分に豆まきをする理由

節分の夜、家の中が笑顔と賑やかな声で溢れるのは、日本の伝統的な行事「豆まき」のおかげですね。

この風習には、ただ単に豆をまくだけでなく、深い歴史と意味が込められているんですよ。

まず、節分とは何かというと、これは季節の変わり目を意味する言葉。

昔の日本では、立春、立夏、立秋、立冬と、年に4回の節分があったんです。

でも、中でも立春の前日、つまり新しい年を迎える節分が、特に重要視されていました。

この日には、宮中で「追儺(ついな)」という儀式が行われていたのですが、これは鬼を払い、災いを避けるためのもの。

平安時代から続くこの儀式は、室町時代になると、一般の人々の間にも広まり、江戸時代には、今日私たちが知る「豆まき」の形になっていったのです。

では、なぜ豆なのでしょう?

実は、豆は五穀の一つで、古来より神聖なものとされていました。

春夏秋冬の節目には、「豆打ち」という行事が行われ、五穀豊穣を願っていたんですね。

豆をまくことで、邪気を払い、家の中に幸せを招くとされていたのです。

時が流れ、立春の節分だけが特別視されるようになり、追儺と豆打ちが合わさって、現在の豆まきの風習が生まれました。

家族が集まり、笑い声とともに豆をまくこの行事は、私たちにとって、新しい年の幸せを願う大切な瞬間なんです。

このように、豆まきには、ただの楽しい行事以上の、深い歴史と意味が込められているんです。

節分の日には、家族や友人と一緒に、この素敵な伝統を楽しんでみてはいかがでしょうか。

きっと、新しい年の幸せが訪れるはずですよ。

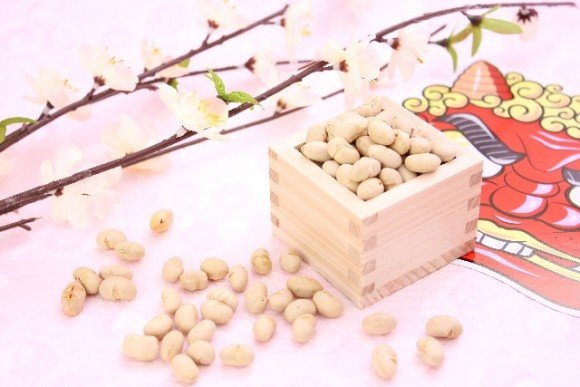

節分にまく豆が「大豆」の理由は?

節分の夜、家の中に響く「鬼は外!福は内!」の掛け声と共に、空中を舞うのは、なんとも言えない香ばしさを放つ炒り豆。

この習慣、皆さんも一度は経験されたことがあるでしょう。

でも、なぜ節分に豆をまくのか、そしてその豆が「大豆」である理由、詳しく知っていますか?

まず、大豆は日本の伝統的な五穀の一つとして重要な位置を占めています。

五穀とは、米、麦、粟(あわ)、黍(きび)、豆を指し、これらは古来より日本人の生活に密接に関わり、豊作を願う神事にも欠かせない存在でした。

特に、大豆はその中でも米に次ぐ重要度を持ち、神事に用いられることが多かったのです。

では、なぜ節分に大豆をまくのでしょうか。

その理由の一つに、大豆の粒が比較的大きく、投げた際に発する音が大きいことが挙げられます。

この音が、悪霊や邪気を払い、家の中を清める役割を果たすと考えられていたのです。

また、日本語の遊び心も関係しています。

「豆(まめ)」という言葉が「魔滅(まめ)」、つまり「魔を滅ぼす」という意味に通じることから、豆をまくことで悪霊を退けるという信仰が生まれました。

さらに、豆まきにまつわる伝説もあります。

京都の鞍馬山に現れた鬼を、毘沙門天のお告げに従い、大豆を投げつけて退治したという話です。

この伝説が、豆まきの起源の一つとされています。

しかし、注意が必要なのは、節分に用いる豆はただの生豆ではなく、「炒り豆(福豆)」であること。

これには、生豆を使うと、拾い忘れた豆から芽が生えてしまい、縁起が悪いとされる背景があります。

また、「炒る」という行為が「射る」と掛けてあり、「魔目を射る」=「魔滅」という意味合いも込められているのです。

節分の日には、スーパーやお店で炒り豆が売られていますが、自宅で炒ることも可能です。

ただし、市販のものを使う場合は、炒ってあるかどうかを確認してくださいね。

このように、節分の豆まきには、ただ単に豆をまく以上の、深い意味と歴史が込められているのです。

次の節分の際は、この背景を思い出しながら、家族で楽しく豆まきをしてみてはいかがでしょうか。

きっと、新たな発見や楽しみがあるはずですよ。

豆をまくのは誰?

豆をまくのは一体誰なのでしょうか?実は、その役割には興味深い歴史と変遷があるんですよ。

昔々、豆まきを行うのは「年男」と呼ばれる人物でした。

この「年男」という言葉、少し古風で素敵ですよね。

もともとは家庭の主人、つまり家族を守る男性がこの役割を担っていました。

しかし、時代と共にこの習慣も少しずつ変化していきました。

今では、「年男」とはその年の干支に生まれた男性を指すようになりました。

でも、この風習、男性だけに限らないんですよ。

最近では「年女」も同じように豆まきを行うことがありますし、家族みんなで楽しむ姿もよく見られます。

さらに、地域によっては、もう一つのユニークな習慣があります。

それは「厄年の人が豆をまく」という風習です。

厄年とは、特定の年齢に巡り合わせられるとされる災いの多い年のこと。

この年の人が豆をまくことで、厄を払い、幸運を招くとされているんですね。

このように、豆まきの役割は時代と共に変わり、地域によっても異なる風習があるんです。

でも、どの形であれ、豆まきの本質は変わりません。

それは、家族や地域の幸せを願い、悪いものを払いのけるという、心温まる思いです。

節分の日には、この素敵な習慣を通じて、新しい春の訪れを心から楽しみましょう。

節分の豆まきのルールや作法とやり方!

節分の夜、家族が一堂に会し、古くから伝わる豆まきの儀式を行う様子は、日本の美しい文化の一つです。

この行事は、新しい年の幸運を家族にもたらすための重要な役割を果たしています。

それでは、この伝統的な豆まきの作法を、もう少し詳しく、順序立ててご紹介しましょう。

1. 福豆の準備

節分の日が近づくと、まずは「福豆」として知られる大豆を準備します。

この豆は、節分の儀式に不可欠な要素で、日が暮れる前に用意しておくことが大切です。

市販の福豆も良いですが、自宅で炒ることもできますよ。

2. 鰯柊(いわしひいらぎ)の飾り付け

次に、家の玄関や門に特別な飾りをします。それは、「ヒイラギの小枝にイワシの頭をさしたもの」です。

この組み合わせは、鬼を遠ざけるとされています。

市販の鰯柊も便利ですが、手作りすることで、より節分の雰囲気を高めることができます。

3. 豆まきの時間

豆まきは、通常夜の8時から10時頃に行います。

この時間帯に家のすべての戸を開け放ち、福を招き入れる準備をします。

4. 年男による豆まき

家の中を回るのは「年男」です。

年男は、その年の干支と同じ干支の年に生まれた男性のこと。

彼は桝に入れた福豆を持ち、「鬼は外、福は内」と各部屋で声をかけながら豆をまきます。

桝は左手に持ち、右手で豆を下手投げでまくのが正しい作法です。

5. 戸締り

豆まきが終わったら、すぐに家の戸を閉めます。

これは、鬼を締め出し、福を家の中に留めるための重要なステップです。

6. 年取り豆の食事

豆まきが終わった後、家族全員で豆を食べます。

この豆は「年取り豆」と呼ばれ、自分の年齢だけ、または年齢+1個を食べるのが伝統です。

豆が苦手な方は、「福茶」を飲むこともあります。

豆を炒る理由は、「拾い忘れた豆から芽が出ると良くない」という言い伝えに基づいています。

節分の豆まきは、単なる風習ではなく、家族の絆を深め、新しい年の幸運を願う大切な日本の文化です。

この作法を守りながら、家族で楽しい節分の夜を過ごしてみてはいかがでしょうか。

きっと、心温まる思い出ができるはずです。

食べる豆の数はいくつなの?

豆まきの後、皆さんはどのくらいの豆を食べていますか?

実は、この「食べる豆の数」には、ちょっとしたコツがあるんですよ。

昔の日本では、年齢の数え方が今とは異なり、「数え年」という方法を使っていました。

これは、生まれた時を1歳と数え、その後毎年新年に年齢を一つ増やす方法です。

そのため、現代の「満年齢」よりも常に1歳多くなるんですね。

節分に豆を食べる習慣も、この数え年に基づいているため、自分の満年齢に1つ加えた数の豆を食べるのが一般的です。

ただし、この習慣は地域によって少し異なるんです。

例えば、ある地域では満年齢のままの数を食べるところもありますし、また別の地域では満年齢に2つ加えて食べるところも。

このような地域差があるため、節分を迎える前に、ご自身の住んでいる地域の習慣を確認してみるのも楽しいかもしれませんね。

福茶とは

福茶の主役は「福豆」。

節分で使われる豆まきの豆ですが、ただの豆ではありません。

この豆には、邪気を払い、幸運を呼び込むという意味が込められているんですよ。

福茶には、この福豆を3粒使用します。

なぜ3粒かというと、3は日本の文化において吉数とされているから。

3粒の豆を使うことで、さらに福を呼び込むとされています。

福茶の作り方は、とてもシンプル。

まず、湯のみに昆布の佃煮か塩昆布を入れます。

昆布は「喜ぶ」という言葉に通じ、お祝い事には欠かせない食材です。

次に、梅干しを1個加えます。

梅は、その清楚で美しい花が「おめでたい」とされ、縁起物としても知られています。

そして、最後に福豆を3粒入れ、熱湯を注ぐだけ。簡単ですね。

このお茶は、豆がお湯でやわらかくなり、香ばしく、やさしい味わいが楽しめます。

昆布の旨味と梅干しのほんのりした酸味が加わり、心温まる一杯に。

春の訪れを感じながら、家族や友人と囲む福茶は、会話も弾むこと間違いなしです。

福茶を囲んで、新しい季節の始まりを祝いましょう。

この一杯が、皆さんにとって幸多き年となりますように。

節分の日に豆まきで鬼を退治する理由は?

節分とは、季節の変わり目、特に冬から春への移り変わりを指す言葉です。

この時期は、新しい季節の始まりと共に、新たな気を迎え入れる重要な時。

しかし、古来から、この季節の変わり目は邪気が入り込みやすいとも考えられていました。

では、なぜ豆まきで「鬼」を退治するのでしょうか。

鬼とは、私たちの目には見えないけれど、災害や病、飢饉など、人々の生活を脅かす存在として古くから恐れられてきました。

この鬼は、邪気の象徴。日本語で「おに」という言葉は、「陰(おん)」、つまり目に見えない邪悪な気から来ていると言われています。

また、「隠人(おんにん)」、つまり隠れている怖いもの、という語源を持つとも言われています。

節分の夜、私たちは豆をまいて鬼を追い払います。

これは、文字通りの鬼を追い払う行為ではなく、邪気を払い、福を家に招き入れる象徴的な儀式なのです。

豆は、清めの力を持つとされ、邪気を払うのに最適な道具とされてきました。

このように、節分の豆まきには、単なる風習以上の、深い意味が込められているのです。

私たちは、この古い習慣を通じて、新しい季節を清らかに迎え、家族の健康と幸福を願っているのですね。

節分に柊(ひいらぎ)イワシを家の戸口に飾る理由は?

節分の季節が近づくと、日本の多くの家庭では、古くから伝わる風習に従い、特別な飾りを玄関に設置することがあります。

この風習は「焼嗅(やいかがし)」と呼ばれ、その主役はなんと「鰯(いわし)」と「柊(ひいらぎ)」なのです。

では、なぜ鰯と柊なのでしょうか?

実は、これには昔からの信仰や迷信が深く関わっています。

昔の人々は、厄払いには強い臭いや尖ったものが効果的だと考えていました。

特に、鬼は「鰯の臭い」と「柊のトゲ」を嫌うとされていたのです。

そこで、鰯の頭を焼いてその臭いを放ち、さらにその頭を柊の枝に刺して玄関に飾ることで、鬼の侵入を防ぐという風習が生まれたのです。

この風習には、実はもう一つの意味が込められています。

柊は「木へんに冬」と書き、冬の寒さを象徴する植物です。

節分は、冬から春への季節の変わり目を意味する行事。

つまり、この風習は、冬の寒さを払い、新しい春を迎えるための象徴的な儀式なのです。

しかし、現代ではこの「焼嗅」を玄関先に飾る家庭は少なくなりました。

代わりに、家の中に小さな飾りとして取り入れる方が増えています。

また、節分に鰯の料理を食べるという習慣も根強く残っており、住環境の変化と共に、この伝統的な風習も少しずつ変わりつつあるのです。

このように、節分の風習には、ただ単に鬼を追い払うという意味だけでなく、季節の変わり目を祝う、そして新しい始まりを迎えるための願いが込められているのですね。

時代が変わっても、このような素敵な伝統を大切にしていきたいものです。

節分に恵方巻を食べる意味と由来

今やすっかり節分の恒例行事となった「恵方巻き」。

しかし、恵方巻きは昔からあった習慣ではありません。

そのため、気が付けばいつの間にか全国区になっていた感じがしないでしょうか。

そもそも、どうして節分に太巻き寿司を食べるのか、よくわからないという人も多いと思います。

恵方巻きは、江戸時代に大阪の花街と呼ばれる芸妓屋や遊女屋が多く集まっている地域が発祥と言われています。

花街では、節分になると商売繁盛を願って太巻き寿司を食べるのが風習として根付いていました。

七福にちなんで7種類の具材が巻かれた太巻き寿司は「丸かぶり寿司」と呼ばれ、客が遊女に食べさせる遊びもあったと言われています。

そのような中、遊女が幸せを願いながら、太巻き寿司を一本丸ごと頂くことで願いが叶えられると願掛けの意味が込めるようになったそう。

また、その年の恵方(縁起のよい方向)を向いて食べることで、福を呼び込むという意味もあったそうです。

このように、恵方巻き(丸かぶり寿司)は元はごく一部の人達だけが楽しんでいたものでしたが、関西地方を中心として庶民に広まり、さらに日本最大手のコンビニエンスストアが、節分に食べる太巻き寿司を「恵方巻き」と名付けて売り出したことから、一躍全国で知られる存在となりました。

以後、スーパーなどでも恵方巻きが売られるようになり、節分に恵方巻きを食べるという習慣が一気に全国へと広がったと言われています。

節分の由来や意味は?

節分とは元々「季節を分ける」という意味であり、昔は立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれの前日を指していました。

しかし、江戸時代以降には立春(2月4日)の前日を節分(つまり、2月3日)というようになったと言われ、冬から春に季節が変わるこの時期は、新年を迎えるのと等しいくらい大事な時期とされ一年の境としていたとも言われています。

また、季節の変わり目には邪気が入り込みやすいとされ、邪気を払い福を呼び込むための「追儺」と呼ばれる宮中行事が行われていました。この追儺の名残が豆まきだと言われています。

節分の豆まきのルールや作法とやり方のまとめ

節分の夜、家族が集い、笑顔と賑やかな声で豆をまくこの風習は、単なる楽しい行事以上の意味を持ちます。

豆まきは、季節の変わり目、特に新しい年を迎える立春の前日に行われ、邪気を払い幸せを招く重要な役割を果たしてきました。

豆は五穀の一つで、古来より神聖視され、豆をまくことで家の中に幸せを招くとされています。

節分の豆まきには、正しいやり方や作法があり、これを守ることで家族の絆を深め、新しい年の幸運を願うことができます。

この素敵な伝統を通じて、新しい春の訪れを心から楽しみ、新しい年の幸せを家族で分かち合いましょう。

節分の夜は、日本の美しい文化を感じながら、家族での素敵な時間を過ごす絶好の機会です。

コメント