2025年しぶんぎ座流星群の方角と観察するときのポイント!

しぶんぎ座流星群は、ペルセウス流星群、ふたご座流星群と並ぶ3大流星群の1つです。

毎年、お正月シーズンである12月28日~1月12日頃に掛けて出現し、3日~4日頃にピークを迎える事から、新年の幕開けにふさわしい縁起物として観測を楽しみにしている方も多いようです。

しかし、この「しぶんぎ座流星群」は、流星の最盛期を表す極大時刻が数時間程度と極めて短いため、年によって当たり外れの激しい流星群として有名なようで、このためペルセウス流星群やふたご座流星群よりいまいち知名度がないというのが現状のようです。

とは言え、運がよければ1時間に20~60もの流れ星が観測できるという事なので、2025年は、この「しぶんぎ座流星群」を眺めて、1年の幸運を願ってみませんか?

しぶんぎ座流星群2025年の観測日時や方角は?

2025年における「しぶんぎ座流星群」の観測状況は、1月4日午後6時から5日0時ごろにかけては、好条件で見ることができるようです。

流星の出現がピークを迎える極大時刻が2025年1月4日午後6時と推測されております。

しぶんぎ座流星群は極大時刻がいつになるかによってその年の観測状況が大きく変わってしまう流星群です。

しぶんぎ座流星群の観察に適した時期

しぶんぎ座流星群の出現は通常、12月28日~1月12日頃とされています。

1日から徐々に活動を活発にさせ、12日に向けて収束していくとされています。

2025年しぶんぎ座流星群がピーク(極大時刻)を迎える時間

しぶんぎ座流星群の極大時刻は毎年1月4日頃です。

また、極大日の前後1日は比較的流星が多く見られるようなので、4日を挟んだ1月3日~5日はその他の日よりは流星が多く観察できるのではないかと推測されます。

※2025年は、極大時刻が1月4日午後6時頃と推測されております。

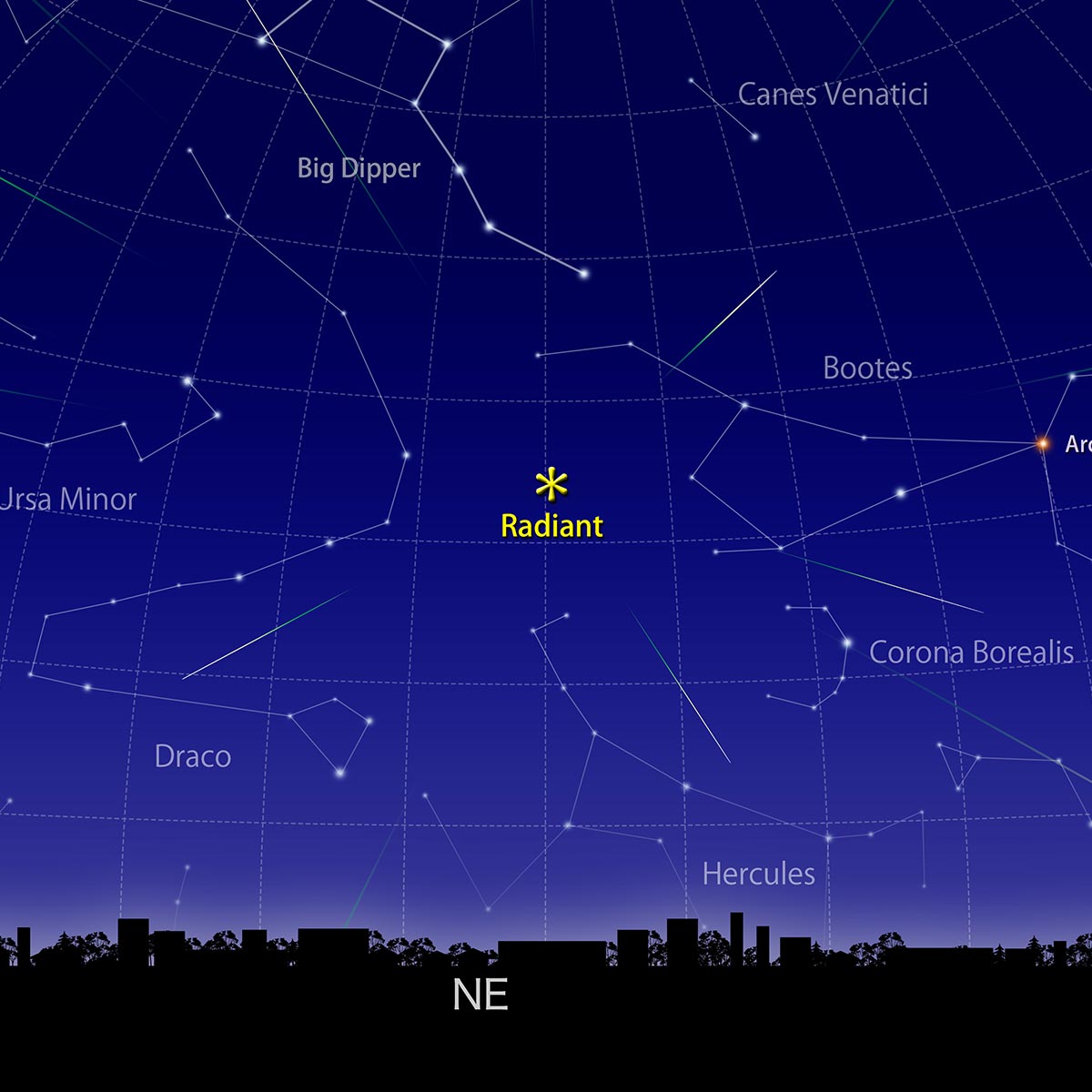

しぶんぎ座流星の観察に適した方角

肉眼で流星を観察する場合には、月の明るさも星の明かりを消してしまう事があります。

そのため、しぶんぎ座流星群を観察するには、なるべく東の空を見た方がよいでしょう。

しぶんぎ座流星の観察に適した場所

流星の放つ光の強さは人工の明かりに比べると人の目には弱く映ってしまいます。

このため、街の中心地などで観察をしても街灯の明るさに流星の明るさは消されてしまいます。

ですので、しぶんぎ座流星群を観察するには、なるべく街灯の影響を受けない場所を選ぶのがよいでしょう。

見える流星の数

極大時刻には1時間で20~60程度の流星が見られる事もあります。

三重県の高原で見た、しぶんぎ座流星群の流れ星と星空がとてもきれいでした。 pic.twitter.com/5qGaJhf80p

— あーる(T.yamad) (@r_photolog) January 4, 2025

しぶんぎ座流星群2025 🌠

何度見ても流れ星って良いですよね🥰#東京カメラ部 #流星群 pic.twitter.com/kGZzOVzYg2— friend_camera (@camera_friend) January 10, 2025

しぶんぎ座流星群の流星が少しずつ流れ始めています。2025年1月4日2時39分56秒に流れたしぶんぎ座流星群の流星を、平塚から南向きのカメラで捉えた様子です。 pic.twitter.com/NT0hd1Hlaj

— 藤井大地 (@dfuji1) January 3, 2025

そもそも「しぶんぎ座流星群」というのは何?

しぶんぎ座流星群とは、うしかい座とりゅう座の境界付近を放射点とする流星群で、フランスの天文学者であるジョセフ=ジェローム・ルフランセ・ド・ラランドがこの放射点付近にあった星をしぶんぎ座(四文儀座)と設定したのが由来となっています。四文儀とは天体の位置を図る道具で、円の4分の1の扇型をしている事からこの名前が付けられたとされています。

昔はこの四文儀を用いて、北極星の見える角度を測定していたようです。しかし、しぶんぎ座自体は1928年に88星座を設定する際に外されてしまい、現在は流星群の名として残っているのみです。ですが、しぶんぎ座はりゅう座の一つとされ、今も空に存在しています。

しぶんぎ座流星群を観察するときの5つのポイント

1.明るい場所を避ける

人の目は視界内にある「より明るいもの」に照準に合わせてしまうため、遠い星の瞬きよりも近くの街灯にポイントを調整していまいます。

ですので、流星群をはっきりと見たいならば、なるべく街灯の明かりからは遠ざかった方がよいでしょう。

また、普段は暗闇にぽっかりと浮かぶ姿が美しい月の明かりも、星を眺める際には邪魔になってしまいます。

しかし月は自分勝手に動かす事は出来ませんよね。そのような時は、月を隠すように手をかざしてみて下さい。

たったそれだけでも、随分と星が見やすくなると思います。

2.暗い場所でしばらく過ごす

また人の目は、明るい場所から急に暗い場所に行ったり、逆に暗い場所から急に明るい場所に出ると、それに慣れるまで少し時間が必要になります。

例えば映画館で映画を見た後、明るいロビーに出ると光が眩しくて思わず目を瞑ってしまった、なんて事はありませんか?

映画館ではスクリーンの映像を見やすくするために照明を落としているので、かなり暗い中で過ごしています。

その状態に目が慣れてしまっているので、普段は何も思わない明るさを眩しく感じてしまうのです。

そして、星を見る時にも実はこれと同じ状態が起こります。電気の点いた家の中や明るい街中から、急に夜空を見上げても目が暗闇に慣れていないため、思うように星を見つけられません。

ですが、目が暗闇に慣れてくると先ほどよりも多くの星を見つける事が出来るようになります。

これは星の数が増えたのではなく、元からあった星をちゃんと見つけられるようになっただけの話です。

以上の事から、流星の観測をする5~10分前からなるべく明かりを避けて暗い場所へ移動するのがよいでしょう。

星の観測は外でする事が多いでしょうから、外を歩きながら時間が過ぎるのを待ってみるのもよいかも知れません。

3.広い場所の方が探しやすい

例えば、窓から眺めて流星を探そうと思ったら、目に入る範囲は窓の大きさ分となってしまいます。

見える範囲がある程度決まっている方が探しやすいと考えるかも知れませんが、実はこれは違います。

狭い範囲よりむしろ、公園や野原のように見渡す限り何も視界を遮るもののない場所の方が流星はより見付けやすくなります。

流星は星と違い空全体の至る場所で見られる現象なので、広い範囲に意識を向けている方が見つけられる確率はぐっと高くなります。

4.寝転んで見るのがベスト

寝ながら見る事の一番のメリットは、首が疲れないという事です。

立って見上げる形で流星を探そうとすると首が疲れてしまうので5~10分ほどが限度ではないでしょうか。

それだとあまり多くの流星は見つけられないかも知れません。少なくとも15分はじっくりと眺めていたいものです。

そうなるとやはり、寝転んで見るのがよい流星の観測の方法だと言えるでしょう。

また、寝転んだ状態になると立っている状態よりも、より空全体を見渡す事ができます。

流星を上手く探すコツは視界を広く確保する事がとても大事ですので、そういう点でもやはり寝転んで見るのがもっともよい観測方法だと言えます。

5.防寒対策は万全に

出現時期が1月初旬と言う事もあり、日本各地どこで見るにしてもかなり気温が低い中での観測となります。

また、真夜中から夜明けという時間帯になりますから、もっとも寒い時間帯に外にいる事になりますので、防寒対策はくれぐれも怠らずに行いましょう。

防寒着やカイロ、保温性の高い下着を身に付けるのは勿論ですが、寝転んで見る場合には地面に直接寝ると冷気が直接体にあたるため非常に冷えやすくなります。

ビーチチェアーを用意したり、防寒マットを敷くなどして工夫をするようにして下さい。

温かい飲み物を用意しておくのもよいでしょう。

また、黙って待っていても余計寒さが身に沁みたりしますので、寒さを紛らわすために星座早見盤を持って行って、観測の合間に星を探してみるのも楽しいかも知れません。

さらに同伴者がいる場合には星に関する逸話や豆知識を仕入れていくと退屈せずによいかも知れませんね。

しぶんぎ座流星群のまとめ

2025年のしぶんぎ座流星群は、夜半には月が沈むので、夜半以降は月明りのない好条件下で見ることができます。

1月1日~7日頃までは、普段よりも流星が見られる確率が上がる事は確かのようです。

特に4日の真夜中から夜明けと3日の真夜中から夜明けは見頃となる時間ですので、新しい年を迎えたこの時期に1つでも多く流星を数えて、幸先のよい1年間になるように願いを掛けるのも素敵な時間の過ごし方ですよね。

参考文献

コメント