旧正月とは?節分や立春との違い!

毎年1月末頃から2月の中旬(旧正月のころ)の時期は、中国の旧正月にあたることから大型連休があるため、日本に旅行に来る中国人が増えるそうなのですが、しかし私達日本人からすると、「お正月は1月1日に行ったはずなのに・・?旧正月って、正月が2回あるってことなの?」と疑問に思う点もありますよね。

そこで今回は、旧正月について調べてみました。

また、旧正月と同じ時期にある節分や立春との関係についてもご紹介したいと思います。

旧正月と節分と立春の違いは?

春の息吹を告げる節目として、旧正月、節分、立春はそれぞれ独自の意義を持ち、日本やアジアの国々で大切にされている行事です。

これらは確かに年の初めに位置する行事でありながら、それぞれが異なる背景と意味を持っています。

以下に、これらの行事の違いを詳しく解説し、一般の読者にも分かりやすいように整理してみましょう。

旧正月とは

東洋の国々に古くから伝わる旧正月は、新しい年を迎えるための祝賀行事として、深い意味を持つ文化的な節目です。

この祭りは、月の周期に従って決定される太陰太陽暦、すなわち旧暦に基づいており、特に中国やその文化圏の影響を受けるアジア各国で盛大に祝われています。

家族や親族が一堂に会し、年間を通じて最も重要視される時期の一つとされています。

旧正月の起源とその意義

旧正月は、冬至を迎えた後、二度目に現れる新月の日をもって始まります。

この日は、農業を中心とした古代社会において、季節の変わり目として重要な意味を持っていました。

新たな農作業のサイクルが始まるこの時期は、豊作と家族の健康を願う絶好の機会とされています。

旧正月の祝祭行事と風習

旧正月には、各家庭で様々な儀式や行事が行われます。以下にその主なものを紹介します。

| 行事・風習 | 説明 |

|---|---|

| 家族団欒の食事 | 家族が集まり、伝統的な料理を囲んで新年を祝います。 |

| 祖先崇拝 | 祖先の霊前に供え物をし、過去の世代への敬意を表します。 |

| 赤い装飾 | 幸運と繁栄を象徴する赤い飾りつけが家の中外に施されます。 |

| 龍や獅子の舞 | 邪気を払い、良い運気を呼び込むための伝統的な舞踊です。 |

| 爆竹と花火 | 悪い霊を追い払い、新年の到来を祝うために鳴らされます。 |

特に日本では「春節」として親しまれており、新年を迎えるにあたり、これらの風習を通じて家族の絆を深めるとともに、新しい一年の幸運と繁栄を願っています。

街の様子と祝賀の雰囲気

旧正月の期間中は、街の至る所で赤いランタンや幟が飾られ、祝祭の雰囲気に包まれます。

龍や獅子の舞は、街中で見ることができる一大イベントであり、これらの舞いは、見る人々に活気と喜びをもたらします。

また、爆竹の音は、新年の始まりを告げる力強いシンボルとして、古くからの伝統を今に伝えています。

旧正月は単なる年の変わり目を祝う日以上のものであり、家族の絆を確認し、祖先への敬意を表し、共同体の一員としての自覚を新たにする大切な機会です。

この時期に行われる様々な儀式や祝祭は、それぞれが深い意味を持ち、次世代へと受け継がれていく文化の宝です。

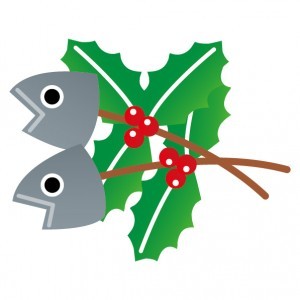

節分とは

節分とは、日本の伝統的な行事であり、年間を通じて四季の移り変わりを感じる重要な時期を象徴しています。

この言葉は、「季節を分ける」という意味を持ち、かつては四季それぞれの始まりを告げる立春、立夏、立秋、立冬の前日を指していたのです。

しかし、時が流れるにつれて、特に立春の前日、つまり新しい春が始まる前日を節分と呼ぶようになりました。

この節分には、古くから伝わる風習が色濃く残っており、その中でも「豆まき」は最も有名な儀式の一つです。

豆まきは、家の中に溜まった悪い気を追い払い、幸運と健康を家庭にもたらすための行事とされています。

家族が一堂に会し、「鬼は外!福は内!」と力強く叫びながら、福豆と呼ばれる大豆を家の中や戸口に向かってまき散らします。

これにより、邪気を払い、福を呼び込むとされています。

また、節分には豆まき以外にも様々な風習があります。

例えば、その年の干支にちなんだ方角を向いて、恵方巻きと呼ばれる太巻き寿司を無言で食べる「恵方巻きを食べる」という習慣もあります。

これは、願い事を思い浮かべながら食べることで、その年一年の幸運を願う行事です。

以下の表に、節分に行われる主な行事とその意味をまとめました。

| 行事 | 意味 |

|---|---|

| 豆まき | 悪い気を追い払い、福を家に招く |

| 恵方巻きを食べる | その年の幸運を願いながら食べる |

| 節分の神事 | 神社で行われる、季節の変わり目を祝う儀式 |

節分は、単なる風習を超え、家族が集まり新しい季節の到来を祝う大切な日です。

日本の四季を感じ、自然のリズムに寄り添いながら、心新たに次の季節を迎える準備をする。

それが節分の本質であり、多くの日本人にとって大切な文化的遺産なのです。

立春:新しい年の始まり

春の訪れを告げる「立春」は、日本古来の暦、二十四節気の一つとして位置づけられています。

この節気は、寒さが和らぎ始め、自然の息吹が蘇る象徴的な時期を指し示しており、古くから農耕社会において重要な指標とされてきました。

立春が訪れると、人々は新たな年のスタートを感じ、活動にも張りが出てきます。

かつては旧暦に基づいて新年を迎える日とされていたため、立春は単なる季節の節目ではなく、新しい周期の開始を意味する日として、特別な意味を持っていました。

この日は、自然界の微細な変化に耳を傾け、農作業のスケジュールを立てるための基準点となり、農民たちはこの日を境に春作業の準備を始めるのです。

立春の期間は、植物の芽吹きや動物たちの活動が活発になる時期と重なります。

冬の間、休眠していた生命が目覚め、新しい生命の誕生を予感させる動きが見られるようになります。

この変化は、自然と共に生きる人々にとって、希望と喜びの象徴でもあります。

以下の表は、立春に関連する自然界の変化と、それに伴う人々の活動を整理したものです。

| 立春の自然界の変化 | 人々の活動 |

|---|---|

| 暖かい日差しが増える | 冬の間に計画した農作業の開始 |

| 植物の芽がふくらむ | 種まきや土作りなどの準備 |

| 動物たちが活動を始める | 春に向けた家畜の世話 |

| 日照時間の増加 | 日々の生活リズムの調整 |

立春を迎えるにあたり、多くの地域では伝統的な行事や風習が色濃く残っています。

例えば、節分の豆まきで邪気を払った翌日にあたる立春には、新たな年の幸運を願って特別な料理を食べる風習があります。

また、立春大吉という言葉は、この日に良いことがあると一年中幸運が続くという願いを込めたものです。

立春は、単に季節の変わり目を告げる日ではなく、自然のリズムに寄り添いながら、人々が新しいスタートを切るための大切な節目として、今も昔も変わらずに日本の文化に根ざしています。

旧正月と立春の時差と重なる年

旧正月と立春が同じ日になることは稀ですが、2038年のように重なる年もあります。

この現象は「朔旦立春」と呼ばれ、非常に縁起が良いとされています。

中国と日本の時差により、通常は同じ日にはなりませんが、この特別な日は多くの人々にとって喜びと祝福の日となります。

以下の表は、これら三つの行事の特徴をまとめたものです。

| 行事 | 意味 | 時期 | 習慣 |

|---|---|---|---|

| 旧正月 | 旧暦に基づく新年の始まり | 冬至から数えて2回目の新月の日 | 家族の集まり、祖先の敬い、伝統的な食事 |

| 節分 | 季節の変わり目、特に立春の前日 | 立春の前日 | 豆まき、邪気払い、福の招き |

| 立春 | 二十四節気の第一節気、春の始まり | 旧暦の一年の始まりとされる日 | 自然の変化の観察、農作業の目安 |

これらの行事は、単に日付が近いというだけでなく、それぞれが持つ文化的な意味合いや、人々の生活に根ざした習慣が込められています。

新年を迎えるにあたり、これらの行事を通じて、家族の絆を深め、豊かな一年を願う心が表れているのです。

2025年の旧正月はいつ?

なお、2025年の旧正月は、2月10日(土)となっています。

旧正月は毎年日付が変わります。

旧正月とは、旧暦の正月のことを指します。

現在、日本が暦として採用しているのは「太陽暦(グレゴリオ暦)」と呼ばれるものですが、以前は太陽太陰暦を使用しており、これがいわゆる旧暦と呼ばれるものです。

日本も、元々はこの旧暦に基づいて正月を祝っていたのですが、明治6年に改暦されてからは1月1日を正月としたため、旧正月をお祝いする地域は一部を除いて少なくなっていきました。

春節は旧暦に基づく祝日のため、現代で使われている太陽暦(グレゴリオ暦)では毎年日付が異なります。

次の表のように、1~2月の間の特定の1日が春節の日となります。

| 年 | 春節の日付 |

|---|---|

| 2025年 | 2月10日(土) |

| 2025年 | 1月29日(水) |

| 2026年 | 2月17日(火) |

| 2027年 | 2月6日(土)※日本では2月7日(日) |

春節の日付は太陰暦で決められます。日本と中国では1時間の時差がある関係で、稀に日本と中国で春節の日が異なることもあります。

日本とアジアの旧正月の違いは?

日本では、明治時代の改暦により、旧暦に基づく旧正月の祝賀が徐々に影を潜め、現在では新暦の1月1日を新年として盛大に祝う風慣わしに変わりました。

しかし、アジアの多くの国々では、旧暦に基づく旧正月が依然として重要な文化的イベントとして残っており、それぞれの国の伝統や習慣が色濃く反映された祝祭が行われています。

以下に、日本とアジアの主要な国々における旧正月の祝祭の特色を比較し、それぞれの国の文化的背景に触れながら詳細に解説します。

| 国名 | 祝祭の名称 | 特徴と風習 |

|---|---|---|

| 中国 | 春節 | 中国では旧正月を「春節」と呼び、一家団欒の時として最も重要な祝日とされています。春節の期間中は、家族が集まり、伝統的な食事を共にします。大晦日の夜には、邪気を払うとされる爆竹や花火を鳴らし、新年の到来を祝います。また、赤い封筒に入れた「紅包」を子どもたちに配る習慣もあり、幸運と繁栄を願う意味が込められています。 |

| 韓国 | ソルラル | 韓国では旧正月を「ソルラル」と称し、家族や親戚が集まる大切な時です。この期間には、敬老の意を表して両親や高齢の親戚に贈り物をする習慣があります。また、多くの人々が伝統衣装である韓服を身にまとい、チャルヤンノリ(車輪遊び)、ユンノリ(ユット遊び)などの伝統遊びを楽しみます。 |

| ベトナム | テト | ベトナムでは旧正月を「テト」と呼び、新年を迎える準備として家を掃除し、花で飾り付ける風習があります。特に「ホアマイ」(梅の花)や「ホアダオ」(桃の花)は、テトの象徴とされています。家族や親戚が一堂に会し、特別な料理を囲んで新年を祝います。 |

これらの国々では、旧正月は単に新年を祝うだけでなく、家族の絆を深め、先祖を敬い、豊かな収穫や幸福を祈願する意味合いも持っています。

日本とは異なり、旧暦に基づいた年のサイクルが、今なお社会的・文化的なリズムを形作っているのです。

日本においても、一部の地域や家庭では旧正月にちなんだ行事を行うことがありますが、それはごく限られた例であり、国全体の祝日としては認識されていません。

一方で、中国、韓国、ベトナムをはじめとするアジアの国々では、旧正月は新年の始まりを告げ、人々の生活に深く根ざした伝統として現代にも受け継がれているのです。

旧正月と節分や立春の違いのまとめ

旧正月は中国や韓国など、日本以外のアジアの文化だと思っていた方も多いかも知れませんが、日本でも元は旧正月に新年のお祝いをしていたことがわかりました。

とは言え、実際にお正月を2度行うのは何かと手間が掛かるので難しいかも知れませんが、来年の旧正月のシーズンには「昔は今が新年だったのだな・・」と思いを馳せてみるのもよいかも知れませんね。

節分の関連記事

コメント