七十二候はほとんど聞き馴染みがないという方も多いはず。

七十二候とは一体何なのでしょう。

季節を表す言葉には春や夏の四季の他にも、立春や立夏といったものがあります。

テレビのニュースで「今日は立春で、暦の上では春になります」など、聞いたことはないでしょうか?

立春や立夏は二十四節気と呼ばれるものの一つで、一年を24の節気に分けています。

そして、その二十四節気をさらに5日ごとに分けたものが七十二候になります。

そこで今回は、七十二候について調べてみました。

七十二候の一覧などをご紹介します。

七十二候の意味は

七十二候は、二十四節気の各節気をさらに約5日ずつ3つに分けた期間のことです。

七十二候は「しちじゅうにこう」と読みます。

七十二候は、もともと古代中国で生まれたもの。

日本には飛鳥時代に伝わり、日本独自の気候や風土に合わせて、少しずつ変化を遂げてきました。

日本の四季の美しさを、より繊細に感じ取るための工夫と言えるでしょう。

では、なぜこのような細かい区分が必要だったのでしょうか。

それは、昔の暦と現在の暦の違いに理由があります。

現代では太陽暦が使われていますが、それ以前は太陰暦が主流でした。

太陰暦は月の満ち欠けを基にしており、一年は約355日。

これに対して太陽暦は約365日です。

この約10日の差が、年月とともに大きなズレを生む原因となっていました。

特に農業が中心だった時代には、季節のズレが作業の遅れや天気の読み違いに直結していました。

そこで、二十四節気をさらに細かく分けた七十二候が生まれ、季節の移り変わりをより正確に捉えることができるようになったのです。

この七十二候は、日本に伝わってから、日本の自然や文化に合わせて、何度も名称が変更されています。

それぞれの候が示す自然の変化は、今を生きる私たちにも新鮮な驚きや発見を与えてくれます。

例えば、「桜始開(さくらはじめてひらく)」という候は、春の訪れを告げる桜の開花を表しています。

このように、七十二候は、日本の四季の移ろいを繊細に、そして詩的に伝える文化の宝です。

現代に生きる私たちも、この古の知恵を通じて、季節の美しさを新たな視点で感じ取ることができるでしょう。

自然のリズムに耳を傾け、季節の息吹を感じることで、豊かな時間を過ごすヒントが隠されているのかもしれませんね。

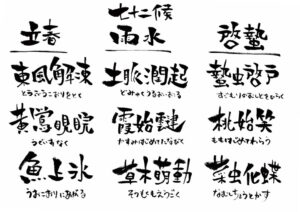

七十二候一覧と二十四節気

日本の伝統的な暦、二十四節季と七十二候についてのご説明をさせていただきますね。

この暦は、日本独自の四季の変化を細かく捉えたもので、自然の移り変わりを感じ取るのにとても役立ちます。

それでは、この美しい季節の移ろいを、一つ一つ丁寧にご紹介していきましょう。

| 二十四節気 | 日付 | 七十二候 | 説明 |

| 小寒 (しょうかん) |

1/6~1/9頃 | 芹乃栄 (せりすなわちさかう) |

寒さが増し、セリがよく育つ時期。冬の野菜として重宝されます。 |

| 1/10~ 1/14頃 |

水泉動 (すいせんうごく) |

凍っていた泉が動き始め、自然の生命力の芽生えを感じさせます。 | |

| 1/15~ 1/19頃 |

雉始雊 (きじはじめてなく) |

オスのキジが鳴き始め、冬の終わりを告げる声が聞こえます。 | |

| 大寒 (だいかん) |

1/20~ 1/24頃 |

款冬華 (かんとうはなさく) |

フキノトウの蕾が出始め、春の訪れを予感させます。 |

| 1/25~ 1/29頃 |

水沢腹堅 (さわみずこおりつめる) |

沢の氷が厚く張り、冬の深まりを感じさせます。 | |

| 1/30~2/3頃 | 鶏始乳 (にわとりはじめてにゅうす) |

ニワトリが卵を産み始め、新たな生命の誕生を告げます。 | |

| 立春 (りっしゅん) |

2/4~2/8頃 | 東風解凍 (とうふうこおりをとく) |

春の風、東風が氷を解かし、温かさを運びます。 |

| 2/9~2/13頃 | 黄鶯見睆 (こうおうけんかんす) |

ウグイスが鳴き始め、春の訪れを音で感じさせます。 | |

| 2/14~ 2/18頃 |

魚氷上 (うおこおりにのぼる) |

魚が氷を破って飛び出す様子が見られ、自然の活動が活発になります。 | |

| 雨水 (うすい) |

2/19~ 2/23頃 |

土脈潤起 (つちのしょううるおいおこる) |

土が雨で湿り、春の準備が始まります。 |

| 2/24~ 2/28頃 |

霞始靆 (かすみはじめてたなびく) |

霞がたなびき始め、春の訪れを感じさせる風景です。 | |

| 3/1~3/5頃 | 草木萌動 (そうもくきざしうごく) |

草木が芽吹き始め、自然の目覚めを告げます。 | |

| 啓蟄 (けいちつ) |

3/6~3/10頃 | 蟄虫啓戸 (ちっちゅうこをひらく) |

冬ごもりの虫たちが土から出てきて、春の訪れを感じさせます。 |

| 3/11~ 3/15頃 |

桃始笑 (ももはじめてわらう) |

桃の花が咲き始め、春の美しさを象徴します。 | |

| 3/16~ 3/20頃 |

菜虫化蝶 (なむしちょうとなる) |

モンシロチョウの幼虫が羽化し、変化の美しさを見せます。 | |

| 春分 (しゅんぶん) |

3/21~ 3/25頃 |

雀始巣 (すずめはじめてすくう) |

スズメが巣作りを始め、新しい生命の誕生を予感させます。 |

| 3/26~ 3/30頃 |

桜始開 (さくらはじめてひらく) |

桜の花が咲き始め、日本の春の代名詞とも言える風景です。 | |

| 3/31~4/4頃 | 雷乃発声 (らいすなわちこえをはっす) |

春の雷が鳴り、自然の力強さを感じさせます。 | |

| 清明 (せいめい) |

4/5~4/9頃 | 玄鳥至 (げんちょういたる) |

ツバメが南から飛来し、温かな春の訪れを告げます。 |

| 4/10~ 4/14頃 |

鴻雁北 (こうがんきたす) |

ガンが北へ渡去し、季節の移動を感じさせます。 | |

| 4/15~ 4/19頃 |

虹始見 (にじはじめてあらわる) |

鮮やかな虹が見え始め、春の色彩豊かな景色を楽しませます。 | |

| 穀雨 (こくう) |

4/20~ 4/24頃 |

葭始生 (よしはじめてしょうず) |

ヨシが芽吹き始め、水辺の風景が春めいてきます。 |

| 4/25~ 4/29頃 |

霜止出苗 (しもやんでなえいず) |

霜が収まり、苗代の稲が育つ時期。農作業が本格化します。 | |

| 4/30~5/4頃 | 牡丹華 (ぼたんはなさく) |

牡丹の花が咲き始め、華やかな春の終わりを飾ります。 | |

| 立夏 (りっか) |

5/5~5/9頃 | 蛙始鳴 (かえるはじめてなく) |

カエルが鳴き始め、初夏の訪れを告げます。 |

| 5/10~ 5/14頃 |

蚯蚓出 (きゅういんいずる) |

ミミズが地上に這い出し、土の豊かさを示します。 | |

| 5/15~ 5/20頃 |

竹笋生 (ちくかんしょうず) |

竹の子が生え始め、旬の味覚を楽しませます。 | |

| 小満 (しょうまん) |

5/21~ 5/25頃 |

蚕起食桑 (かいこおこってくわをくらう) |

蚕が桑の葉を食べ始め、絹糸の生産が始まります。 |

| 5/26~ 5/30頃 |

紅花栄 (こうさかう) |

ベニバナが盛んに咲き、色鮮やかな景色を作り出します。 | |

| 5/31~6/5頃 | 麦秋生 (ばくしゅういたる) |

麦が熟し、畑は黄金色に輝きます。 | |

| 芒種 (ぼうしゅ) |

6/6~6/10頃 | 蟷螂生 (とうろうしょうず) |

カマキリが生まれ、自然の生態系の一部を見せます。 |

| 6/11~ 6/15頃 |

腐草為螢 (ふそうほたるとなる) |

腐った草からホタルが現れ、幻想的な夜の風景を作り出します。 | |

| 6/16~ 6/20頃 |

梅子黄 (うめのみきなり) |

梅の実が黄色く熟し、梅雨の季節を彩ります。 | |

| 夏至 (げし) |

6/21~ 6/26頃 |

乃東枯 (ないとうかるる) |

ウツボグサが枯れ始め、夏の深まりを感じさせます。 |

| 6/27~7/1頃 | 菖蒲華 (あやめはなさく) |

アヤメが咲き始め、水辺の風景を美しく彩ります。 | |

| 7/2~7/6頃 | 半夏生 (はんげしょうず) |

カラスビシャクが生え始め、梅雨の終わりを告げます。 | |

| 小暑 (しょうしょ) |

7/7~7/11頃 | 温風至 (おんぷういたる) |

温かい風が吹き始め、本格的な夏の暑さを感じさせます。 |

| 7/12~ 7/16頃 |

蓮始華 (はすはじめてはなさく) |

ハスの花が咲き始め、夏の風物詩となります。 | |

| 7/17~ 7/22頃 |

鷹乃学習 (たかすなわちがくしゅうす) |

今年生まれた鷹が飛翔の練習を始め、成長の過程を見せます。 | |

| 大暑 (たいしょ) |

7/23~ 7/27頃 |

桐始結花 (きりはじめてはなをむすぶ) |

桐の花が結実し、夏の終わりを予感させます。 |

| 7/28~8/1頃 | 土潤溽暑 (つちうるおいてむしあつし) |

土が湿り、蒸し暑さが増し、夏のピークを迎えます。 | |

| 8/2~8/6頃 | 大雨時行 (たいうときどきおこなう) |

大雨が時折降り、激しい夏の天気を示します。 | |

| 立秋 (りっしゅう) |

8/7~8/12頃 | 涼風至 (りょうふういたる) |

涼しい風が立ち始め、秋の訪れを感じさせます。 |

| 8/13~ 8/17頃 |

寒蝉鳴 (かんせんなく) |

ヒグラシが鳴き始め、夏の終わりを告げる声が聞こえます。 | |

| 8/18~ 8/22頃 |

蒙霧升降 (ふかききりまとう) |

濃い霧が立ち込め、秋の深まりを感じさせます。 | |

| 処暑 (しょしょ) |

8/23~ 8/27頃 |

綿柎開 (めんぷひらく) |

ワタの萼が開き始め、秋の収穫を予感させます。 |

| 8/28~9/1頃 | 天地始粛 (てんちはじめてしゅくす) |

暑さがようやく鎮まり、穏やかな秋が訪れます。 | |

| 9/2~9/7頃 | 禾乃登 (こくものすなわちのぼる) |

穀物が実り、収穫の季節が始まります。 | |

| 白露 (はくろ) |

9/8~9/12頃 | 草露白 (そうろしろし) |

草の露が白く見え、秋の朝の清涼感を感じさせます。 |

| 9/13~ 9/17頃 |

鶺鴒鳴 (せきれいなく) |

セキレイが鳴き始め、秋の野原を彩ります。 | |

| 9/18~ 9/22頃 |

玄鳥去 (げんちょうさる) |

ツバメが南下し、秋の深まりを告げます。 | |

| 秋分 (しゅうぶん) |

9/23~ 9/27頃 |

雷乃収声 (らいすなわちこえをおさむ) |

雷鳴が聞こえなくなり、静かな秋が訪れます。 |

| 9/28~ 10/2頃 |

蟄虫坏戸 (ちゅっちゅうこをはいす) |

土の中に住む虫が越冬に入り、自然のサイクルを感じさせます。 | |

| 10/3~ 10/7頃 |

水始涸 (みずはじめてかる) |

水田の水を抜かれ、収穫の準備が進みます。 | |

| 寒露 (かんろ) |

10/8~ 10/12頃 |

鴻雁来 (こうがんきたる) |

ガンが渡来し始め、秋の訪れを告げます。 |

| 10/13~ 10/17頃 |

菊花開 (きくはなひらく) |

キクの花が咲き始め、秋の代表的な花として楽しまれます。 | |

| 10/18~ 10/22頃 |

蟋蟀在戸 (しっそくこにあり) |

キリギリスが家の中で鳴き始め、秋の夜長を感じさせます。 | |

| 霜降 (そうこう) |

10/23~ 10/27頃 |

霜始降 (しもはじめてふる) |

霜が降り始め、冷え込みが厳しくなります。 |

| 10/28~ 11/1頃 |

霎時施 (しぐれときどきほどこす) |

小雨がしとしと降り、秋の終わりを感じさせます。 | |

| 11/2~ 11/6頃 |

楓蔦黄 (ふうかつきなり) |

モミジやツタが紅葉し、秋の風情を楽しませます。 | |

| 立冬 (りっとう) |

11/7~ 11/11頃 |

山茶始開 (つばきはじめてひらく) |

サザンカの花が咲き始め、冬の訪れを告げます。 |

| 11/12~ 11/16頃 |

地始凍( ちはじめてこおる) |

大地が凍り始め、冬の到来を感じさせます。 | |

| 11/17~ 11/21頃 |

金盞香 (きんせんかさく) |

スイセンの花が咲き始め、冬の花として楽しまれます。 | |

| 小雪 (しょうせつ) |

11/22~ 11/27頃 |

虹蔵不見 (にじかくれてみえず) |

虹が見えなくなり、冬の訪れを感じさせます。 |

| 11/28~ 12/2頃 |

朔風払葉 (さくふうはをはらふ) |

北風が葉を払い、木々が冬支度を始めます。 | |

| 12/3~ 12/6頃 |

橘始黄 (たちばなはじめてきなり) |

タチバナの実が黄色く色づき、冬の彩りを添えます。 | |

| 大雪 (たいせつ) |

12/7~ 12/11頃 |

閉塞成冬 (へいそくしてふゆとなる) |

天と地が寒さで閉ざされ、真冬の到来を告げます。 |

| 12/12~ 12/15頃 |

熊蟄穴 (くまあなにちっす) |

熊が冬眠のために穴に篭ります。自然界の冬の生活が始まります。 | |

| 12/16~ 12/21頃 |

厥魚群 (けつぎょむらがる) |

鮭が群がり川を上る様子が見られ、冬の川の生態系を感じさせます。 | |

| 冬至 (とうじ) |

12/22~ 12/26頃 |

乃東生 (ないとうしょうず) |

ウツボグサが芽を出し、冬の中でも生命の息吹を感じさせます。 |

| 12/27~ 12/31頃 |

麋角解 (びかくげす) |

シカが角を落とし始め、自然界のリズムを感じさせます。 | |

| 1/1~1/5頃 | 雪下出麦 (せつかむぎをいだす) |

麦が雪の下で芽を出し、冬の中の生命力を示します。 |

七十二候のまとめ

七十二候は二十四節気と同じ、季節を表す名称です。

動植物の動きが細かく記されていることによって、当時の人は季節を知ることができていました。

現在ではあまり触れることのない七十二候ですが、季節の変わり目などに調べてみると、その時期ならでは変化を文字で追うことができるのでお勧めです。

コメント