1月の行事とイベントや行事といえば何がある?

1月は初頭のほうにイベントや行事が敷き詰められており、社会人でも学生でもそのイベントを堪能するために動き回る時期でもあります。

できるだけ休日はゆっくりしたいという人でも気になってしまうイベントが多数あるのがこの時期なので、ついつい情報集めをしたくなるでしょう。

今回はわかりやすく1月にあるイベントや行事をまとめていきます。

1月といえば?イベントネタや行事のまとめ24選!

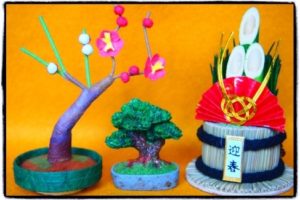

1月はとにかくお正月を皮切りに初頭にイベントがひたすら固まっています。

ここではそれらを余すところなく書き出しますので、どれだけイベントが固まっているのを再確認してください。

元日・元旦

お正月の始めのイベントはこの元旦です。

この元旦に初日の出や初夢などが重なってとにかく1年で一番忙しいタイミングになる人も多いのではないでしょうか。

ちなみに、元旦は諸説ありますが1月1日の朝や午前中を指し示す言葉であり、元日が1月1日を指す言葉といわれております。

そこまでお出かけしないという人でも、体を休めつつお餅を食べていろいろと特番で放送されたテレビ番組を再生しながら見る日となるでしょう。

初日の出

初日の出は元日の日の出の事であり、1年に1度体験できるめでたい夜明けとなっております。

日本は古来から太陽信仰があり江戸時代でも明治以降でも初日の出の習慣が盛んでした。

また、「本土で最も早い初日の出が見られるのはどこか?」という質問が11月以降に大量発生するので質問がよく飛んでくる国立天文台側でもリストアップして紹介しているようです。

新年一発目のお出かけがこの初日の出を見に行くという人も多いでしょう。

初夢

新年の夜に見る夢は今でも初夢とされており、あんまり夢を意識しない人でもかなり気になる夢となっています。

昔の人たちはこの初夢の内容次第で1年間の吉凶を簡単に占っており、鎌倉時代にはすでに初夢を意識していたことが「山家集」からわかっております。

この初夢には七福神の乗っている宝船の絵ととある回文をセットにして枕の下に入れて眠るのが良いとされていましたし、一富士二鷹三茄子が夢の中に登場すると縁起が良いとされてきました。

起源は諸説ありますがこの3つの組み合わせは江戸時代初期の様々な文献に記載してあったので、400年以上前から広まった説だということがわかっています。

しかし、4番目以降は諸説ありそれぞれバラバラになっているので、世間一般的に広まっているのは一富士二鷹三茄子という3つになっているのです。

初詣

初詣とは年が明けてから初めて神社やお寺を参拝することであり、世間一般的には1月3日か15日までが初詣と考えられています。

明確な期間の決まりはないので、12月に初めてお寺に行って参拝してもそれが初詣という扱いもできるでしょうが、一応1月の15日までと考えておいたほうがいいでしょう。

この15日というのは正月の終わりと考えられている小正月なので神社庁の方も15日までとする人が多いと発言したといわれています。

https://sk-imedia.com/category/event/hatumoude

新年の挨拶

社会人は年明け一発目の仕事が新年の挨拶となっている人も多いでしょう。

もはやテンプレート化しているビジネス文書に新年の挨拶はものすごい種類紹介されているので、その中から気に入ったものをピックアップして自分なりにアレンジするという作業にほとんどの人がなるのではないでしょうか。

ただし、挨拶メールの中身が不快だとかなりの悪印象を与えますのでしっかりと文面はチェックする必要があります。

年賀状

年賀状は大晦日になる前に出すのが普通であり、正月すぐの年賀状といえばだれから届いたのかをチェックすることでしょう。

その後は、年賀状のちょっとしたイベントである宝くじの当選番号チェックがありますので、そちらを確認するのも楽しみとなっています。

また、年賀状を出していない人から年賀状がきてしまうことで焦って対応することもしばしばあります。

おせち

お正月の食べ物で楽しみにしているものの一つがこのおせちでしょう。

もともと、このおせち料理は「御節料理」と記載し、季節の変わり目や節句で作られる料理だったのですが、最も重要だったお正月が特別なものになりがちだったので、お正月料理がおせち料理になったといわれております。

基本的にここで登場する食べ物は「長寿と健康を願ったもの」とか「五穀豊穣と子孫繁栄を願ったもの」といったプラスにつながる願いや祈りが込められているものなので、食材一つ一つを調べてみるのも面白いでしょう。

お雑煮

お雑煮は一言で記載すると、お正月に食べられるお餅を具材として醤油やみそを使った日本料理です。

ただし、地域ごとでかなりの差が出る料理の一つなので、転勤や引っ越しで大きく移動した人はお雑煮の違いに驚いてしまうでしょう。

海沿いと山沿い、東日本と西日本といった単純な違いだけでもお雑煮の具や調味料が変わってきますので、食べ比べするのも面白いです。

初売り

年明け一発目のバーゲンセールとなる初売りが、最初に来る大きなイベントという人も多いでしょう。

1980年代までは官公庁業務と併せて1月4日からの初売りが一般的だったのですが、その流れも大きく変わり1月1日から初売りをするところや1月2日から初売りをするところも増えました。

福袋

お正月の初売りでの運試しとして福袋を購入する人も多いでしょう。

昨今では袋に入らないレベルの大型のものや無形商品までもまとめた福袋が多く登場しているので、福袋だけを購入するのもかなり面白くなっています。

しかし、お店や商品次第では売れ残った商品が福袋に入っていることがありますので、購入して損をしたと感じることもあるでしょう。

書き初め

新年一発目の毛筆で字を書くことがこの書き初めとなりますが、義務教育を卒業してから毛筆で字を書いたことがないという人も多いでしょう。

平安時代には宮中行事としてこの書き初めが行われていたという情報もあり、日本における歴史の長い文化の一つでもあります。

字の上達を祈願して行った書き初めをどんど焼きで燃やすというのが一連の流れとなっています。

箱根駅伝

関東地方で行われる大学対抗の駅伝がこの箱根駅伝なのですが、今では正月名物の行事の一つとなっており日本テレビにとっては新春番組の中でも最も数字が取れるコンテンツになっております。

第1回は1月ではなく2月に開催されたのですが、今では1月2日と3日に行われるようになっています。

昨今のマラソン選手はこの箱根駅伝で有名になった方々が多く、オリンピックへの登竜門という意味合いも持たれるようになってきました。

成人の日

国民の祝日の一つである成人の日はハッピーマンデー法により1月の第2月曜日が該当します。

昔は小正月だった1月15日が成人の日だったのですが、2000年から変わったのです。

いわゆる20歳になった人が式典参加の対象になるイベントなのですが、地方に帰省している人も訪れやすくするために1月7日~1月13日の間の日曜日に開催しているところもあります。

小正月

小正月とは祖霊を迎えるお正月とは異なり豊作祈願などの農業に関連したものや家庭的な行事が中心となる行事です。

この小正月は小豆粥を食べるのが一般的で、どんど焼きを行うタイミングでもあります。

門松などのお正月飾りを撤去するタイミングと考えている人も多いです。

人日の節句

人日の節句は「じんじつのせっく」と読み、五節句の1番目の節句となります。

現代人にとってはかなり馴染みのない節句ですが、実は1月7日に七草がゆを食べて無病息災を願う日となっています。

ただし、あまりにもなじみが薄いので、このイベントを重視している人は日本では少なくなっています。

七草粥

1月7日の朝、春の七草を入れた七草がゆを食べ、一年の無病息災を願う。

七草はいわば日本のハーブ、そのハーブを胃腸に負担がかからないおかゆで食べようというのですから、正月疲れが出はじめた胃腸の回復にはちょうどよい食べ物です。

十日戎

1月10日に各地の神社で開催されるえびす講。

兵庫県西宮神社では、開門と同時に約200メートルの参道を競走する開門神事「福男選び」が催されます。

大阪市浪速区の今宮戎神社では、宝恵駕籠(ほうらいかご)奉納のパレードが町内を練り歩きます。

松の内

松の内とは、お正月にやってくる年神様の依り代である松を飾っておく期間のことを指します。

先祖である年神様は家々に飾ってある松の枝を頼りに帰ってきます。

そしてその松はそのままお正月の間の年神様の依り代にもなります。

寒中見舞い

寒中見舞い(かんちゅうみまい)は、日本の慣習の一つで、二十四節気の小寒(1月5日頃)から立春(2月4日頃)までの寒中に行う見舞いです。

現在では、豪雪地帯・寒冷地での相手を気遣う手紙等を指します。

また年賀状の返答や喪中のため年賀状が出せない場合の代用にも使う。

どんど焼き

どんど焼きとは、松の内まで飾っていた松飾りやしめ縄、お正月にしたためた書き初め、昨年に授与したお守りなどを、神社や地域の広場・畑などに持ち寄って燃やす(=お焚き上げする)、地域の行事のことです。

だるまやお祝いで贈られた熨斗(のし)袋なども燃やす地域もあります。

鏡開き

鏡開きを行う日付については、1月11日とする地域(関東など)、1月15日とする地域(関西など)があるほか、京都などでは1月4日に行われるケースもあるようです。

藪入り

1月と7月の16日に、奉公人が休暇をもらって家に帰り、または1日を遊び暮らす日。

当時の奉公人には土曜や日曜などがありませんし、もちろん有給休暇などが与えられることもありません。

そんな彼らが待ちに待っているのがこの「薮入り」です。

小寒

1月5日頃で暦の上で寒さが最も厳しくなる時期の前半です。

この日から節分(立春の前日)までを「寒(かん)」、この日は「寒の入り」となります。

「寒中」「寒の内」などとも呼ばれ、暦の上では冬の寒さが一番厳しい時期に入ります。

寒中見舞いはこの時期に出します。

大寒

1月20日頃で「寒(かん)」の中日で、一年で最も寒い時期です。

2月4日頃は立春。

1月の時候の挨拶

| 新春の候 | 酷寒の候 | 厳寒の候 |

| 初春の候 | 小寒の候 | 極寒の候 |

| 仲冬の候 | 寒風の候 | 厳冬の候 |

| 大寒の候 | 寒冷の候 | 頌春の候 |

1月といえば?のまとめ

以上、いかがだったでしょうか。

今回はお正月がある1月のイベントについて注目しました。

このように1月は1月の初頭にイベントが詰まっているので、お正月休みも精力的に動いている人も多いでしょう。

特に初売りや福袋を求めて動いている人にとってはかなりの体力を使う期間でもあります。

お正月休みは駅伝を含めた見るイベントも多いので、そちらを楽しみながら休むことも大切です。

コメント